先聽聽AI怎麼看

德州麻疹疫情終結下的啟示:疫苗接種與疫情防範持續拉警報

德州相關單位近期正式宣告本輪麻疹疫情告一段落,各受波及縣市連續42天未出現新增病例,意味著防疫控制見效,公衛團隊即時追蹤、隔離與疫苗施打明顯發揮功效。不過,回顧這波疫情,全美被通報的麻疹病例就高達1356例,其中德州就有762例,反映該區在疫情地圖上的壓力之大。雖然本次疫情已經結束,專家警告低疫苗接種率風險依然存在,公衛體系不可鬆懈。麻疹這類傳染性超高的疾病,遇到疫苗覆蓋斷層,很容易再度捲土重來。中央與地方相關部門強調,特別要守住兒童、免疫力較弱族群的疫苗完整接種率,一個缺口都可能讓社區防線破功。當前美國各地還是偶有麻疹病例「點狀」出現,政府呼籲監測、接種、以及防疫資訊公開透明都要持續升級。此外,如何防堵假訊息干擾疫苗信心,也是社會大眾必須重視的課題。

▲ 疫情控制有賴於疫苗信心與持續防範,全球公共衛生趨勢亦朝健康促進及多元治理轉型。

麻疹疫情的落幕其實只是暫時的喘息。依據台灣與國際經驗,疫苗政策必須不斷根據現實狀況調整,建立快速反應與資訊揭露的溝通管道。面對群體性免疫力的波動,除了兒童接種計畫,針對弱勢、高風險族群如外籍移工、偏鄉居民等,也需特別設計補接種行動,才能有效阻絕潛在的疫情破口。

另外,疫苗信心受假訊息影響是社會新挑戰。台灣曾出現特定疫苗一度因輿論或政治力介入導致信心滑落,這類情況也發生在歐美國家。專家建議,官方應持續公開科學證據與數據,並建立通報與回應的雙向管道,讓民眾易於取得正確資訊,主動抵擋謠言,進而提升整體疫苗覆蓋率。

新冠疫情波動未止 華盛頓州陽性率上升帶來哪些反思?

雖然麻疹疫情暫歇,美國西岸又傳來新冠疫情升溫。以華盛頓州的金縣為例,最新檢測陽性率已高達12.5%,明顯超過全美均值。其他如俄勒岡、阿拉斯加、愛達荷、新墨西哥到德州,也雙雙出現檢測陽性率突破一成的警訊。這顯示新冠病毒仍然沒有完全遠離,社區面臨持續波動與挑戰,醫療院所、長照機構承受的壓力也再度拉高。

疫情起伏直接考驗現場公衛團隊的敏感度和調整速度。面對這種「高原化」發展,醫療量能調度、快篩推廣、多點連動檢測,再到分層收治與疫苗施打策略,其實都必須靈活貼合地方狀況。此外,AI智慧監測成為調度資源與預警疫情風險的重要後盾。全民防疫意識若能保持警覺、適度調整行為,才有辦法真正守住社區健康安全線。

▲ AI與智能監測快速成為疫情流行情資及資源調度的重要工具,疫情變化快,科技助攻不可或缺。

疫情反覆期間,高風險族群如長者、慢性病患者,若能依循政府建議定期快篩,配合疫苗補接種計畫,不僅能減輕醫療體系負荷,還能降低重症和院內感染機會。民眾應熟悉官方公布的陽性率、重症數與分區示警,依照狀況彈性調整生活步調與活動,主動防疫才是自保不二法門。

台灣雖已進入新冠常態管理,但國際疫情一旦有變,邊境措施、社區監控、甚至醫療物資準備仍需因應。可持續關注全球疫情地圖,尤其在暑假、開學前後這些人口流動高峰,由上而下及時修正防疫步驟,讓台灣站穩後疫情公共衛生的先行者。

參考世界衛生組織5月公告,雖然新冠已不再是國際衛生最高級別事件,持續監測、精準快速反應和社會防備力提升都仍然是不可或缺的公衛工作。

公共衛生體系挑戰:人力資源、專業配置與政策進展

台灣及全球各地都體認到,公共衛生體系的基礎就在於堅實穩定的人力編制與專業分工。像台灣公衛師法施行超過五年,公衛師專業卻還難以實際進入公職機關。今年上半年好幾場關於「公衛師配置」的論壇皆直指公衛系統的人才斷層,特別是地方與中央之間資訊調度與臨場協作效率不足。「公衛師法上路5年仍難入公職盼明列配置助進用」強調,未來立法工作不僅要明確指定職缺、升遷制度,更要給新世代公衛師明顯誘因和職涯藍圖,否則優秀人才難以長期留任基層。

以美、日等先進國家作為參考,公共衛生專業經常列入政府決策與資源配置的中堅戰力,從疫情監控到疾病預防,專業意見能直接回饋政策設計,過程透明顯現社會信任。「強化公衛體系 論壇籲中央推動公職公衛師制度」則呼籲中央強化專業及財政支援,確保現場人力及時補位,讓台灣能在下波突發公衛事件時更有韌性。

▲ 健康挑戰多元且複雜,專業公衛人力與制度需追上時代浪潮,才能穩固防疫及健康促進基礎。

未來公共衛生工作除了面對傳染病挑戰,更要納入抗藥性細菌、慢性病、精神健康等多元議題。每一次突發事件都考驗著公職人員的臨場反應及跨專業協作力,因此,推動制度升級與建立跨部門整合平台,將是接下來公衛體系升級的關鍵。

科技進步與數據共享 公共衛生治理雙刃劍

AI、機器學習和大數據分析在公衛治理領域帶來全新可能。例如中台灣醫藥大學利用AI模型預測疫情趨勢與死亡率,已多次登上國際醫學期刊,顯示本土團隊也能站在世界尖端。這類技術推動公衛決策更即時,比如疫苗資源分配、監控高風險族群、預警社區疫情等,都大幅提升效率。全球趨勢則朝向將數位健康管理、AI決策與資料跨域串聯,納入日常防疫與健康管理體系中。然而,科技改變下,個資隱私、資料濫用等爭議卻越來越受關注。像電子病例、健保資料龐大串接,政府和業者需明確規範個資取得及運用權責。北美、歐洲近年來倡議醫療數據的「退出權」,即個人能自由決定資料是否開放給公衛研究與AI分析,相關討論也在台灣逐步發酵,參考「健保資料『退出權』上路:保障隱私還是醫療倒退?」有助於深化認知。

▲ AI科技輔助健康管理,但個資隱私需審慎規劃、確保民眾信任,是未來公衛治理重大課題。

台灣未來醫療科技政策應持續平衡效能與隱私,建立透明制度、完整審查流程,確保資料運用目的明確、資訊安全門檻到位,讓AI與數據創新成為健康福祉推進器,同時守住個人權益不受侵犯。

從傳染病控管出發 多元健康議題納入公衛視角

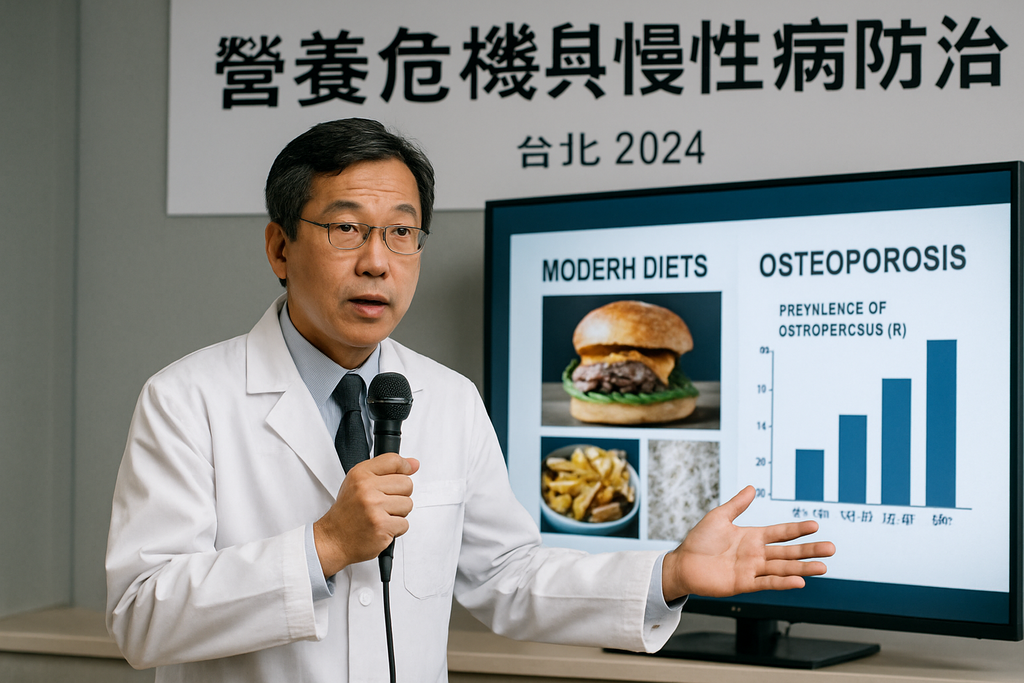

現在公共衛生工作範圍早已超越傳染病控管,發展到全民健康促進、環境保護和生活型態導正等層面。以台灣為例,PM2.5空污與兒童認知發展的負面關聯性廣獲家長及校方重視,地方政府投入更多資源強化校園和社區綠帶,降低空污熱點的健康風險。此外,不良飲食型態導致慢性病提早發生、甚至年輕化,均衡營養、生活作息正常化現在已列入政府健康政策的必修科目。慢性病與癌症的防治,也早就不是醫院的專屬責任,而是需要基層醫護、社區組織、公衛單位合力推動。例如「現代飲食轉型引發營養危機,專家提醒均衡攝取防慢性病與骨鬆年輕化」正是最貼近台灣生活情境的代表個案。

▲ 疫情外,環境、飲食與生活型態構成多重公共衛生挑戰,預防勝於治療已是全民共識。

台灣社會逐漸走向高齡化,健康老化、慢性病預防與運動營養管理需求提升,逼使公衛政策設計更貼近民眾日常。各縣市近年增加健康社區營造、樂齡運動推廣、營養諮詢等公共計畫,也讓健康促進成為全民參與的新風潮。

國際間環境議題和公衛的聯動更為緊密,例如氣候變遷導致高溫熱浪頻傳,直接衝擊孕婦與嬰幼兒健康,這些都讓傳統防疫思維必須大轉彎,真正納入多元健康的防護觀念。只靠醫療救治已遠遠不夠,防範於未然成全民共識,公部門須積極導入環境治理與綠色醫療概念進入決策。

疫苗政策、民眾信任與國際公共衛生合作新局

在後疫情時代,疫苗政策透明與民眾信任已經走向國際討論主流。最近,美國衛生部長辭退疫苗諮詢委員引發質疑,專家示警政策背後專業獨立性與透明度被衝擊,甚至可能影響民眾對疫苗安全的信心。這一趨勢在全球蔓延,各國一方面回應疫情威脅,另一方面也必須同時維護國內外疫苗資源分配公正,以及即時傳遞權威資訊,國際公衛合作變得更加重要。台灣在衛生外交場域屢屢因政治困難缺席全球衛生組織討論,更顯國際合作與公信力建構的迫切。

▲ 國際公共衛生合作與透明治理,是確保健康安全、回應疫苗爭議與新傳染病威脅的先決條件。

近期加拿大因應麻疹激增,專家呼籲發布公衛緊急狀態,讓疫苗策略更科學、資源分配更有彈性。同樣地,AI協助疫苗副作用即時監控,與國際資料交流變成提升防疫水準的新技術。疫苗推廣過程中,政府應該主動揭露招標與分配流程,強化多元利益關係的公開查核,讓公信力成為國內外疫苗政策落地的穩定基石。相關公共衛生及免疫力議題,可延伸閱讀「鋅與維生素D成女性健康關鍵,均衡飲食與防曬管理助提升免疫與骨質關懷」。

台灣公部門與業界應持續優化跨機構溝通,強化資訊整合,摒除利益衝突,推動群體權益最大化,才能面對未來新興傳染病如猴痘或抗藥性細菌爆發的層層挑戰。值得一提,全球預測2050年抗藥性感染將奪走逾4000萬條人命,台灣必須超前部署抗藥性防治策略,強化醫療與公共衛生體系投資,才能真正提升全民守護力。

此外,國際健康危機例如WHO於2024年8月14日將非洲猴痘爆發列為「國際關注的突發公共衛生事件」,再次提醒各國只有深化合作、擴大科學研究及經驗交流,才能即時應對跨境疫情。

總結來說,不管是傳染病防線、慢性病挑戰還是健康促進,台灣和全球都必須加快腳步進行制度創新、跨界合作及全民動員。疫情反覆考驗,公衛治理需要結合專業、科技、政策和社會參與,更要兼顧預防、治療與健康保障,才能真正守住我們每一個人生存與健康的未來。