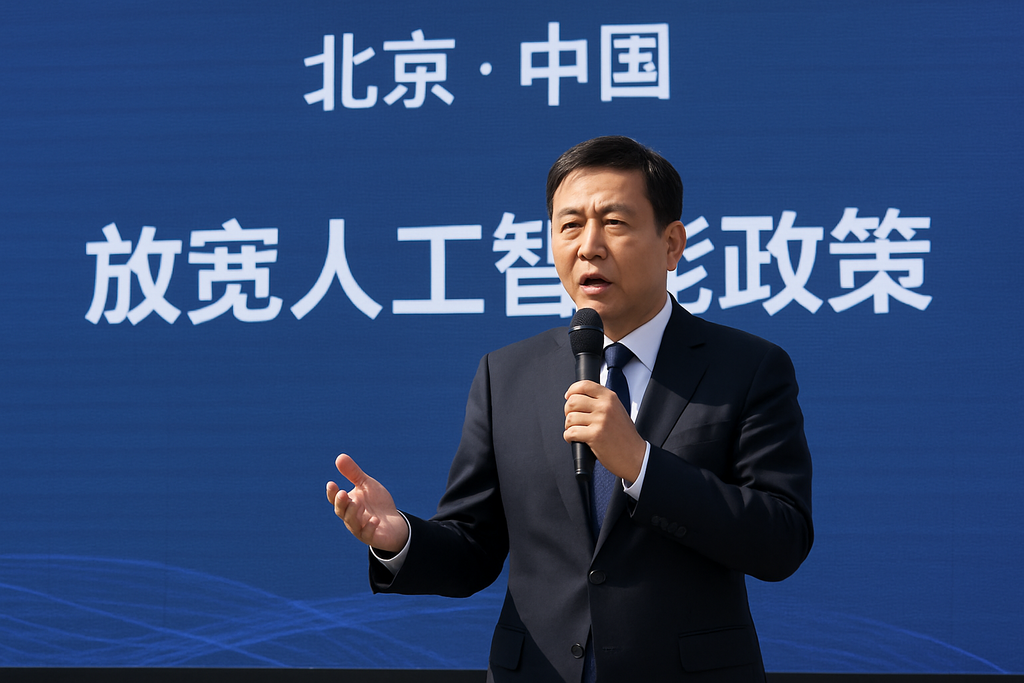

先聽聽AI怎麼看

核三公投折射能源政策對立:高投同意票下未過關的尷尬

核三廠延役公投雖然贊成高達74%,但因投票人數未超過法定門檻,最終未過關,讓政策原地踏步。這個結果清楚反映出台灣人民對能源政策的兩面思維——一方面不少人力挺核電、期望確保供電穩定與自主,一方面仍有明確反核主張與綠能派堅持推進再生能源。選後,無論國會或產業界都針對現行能源策略展開檢討討論,許多立委以及專業學者開始質疑:現有能源政策真的能撐起產業升級與強韌供電嗎?民進黨內部也再度掀起路線與現實間的思辨。

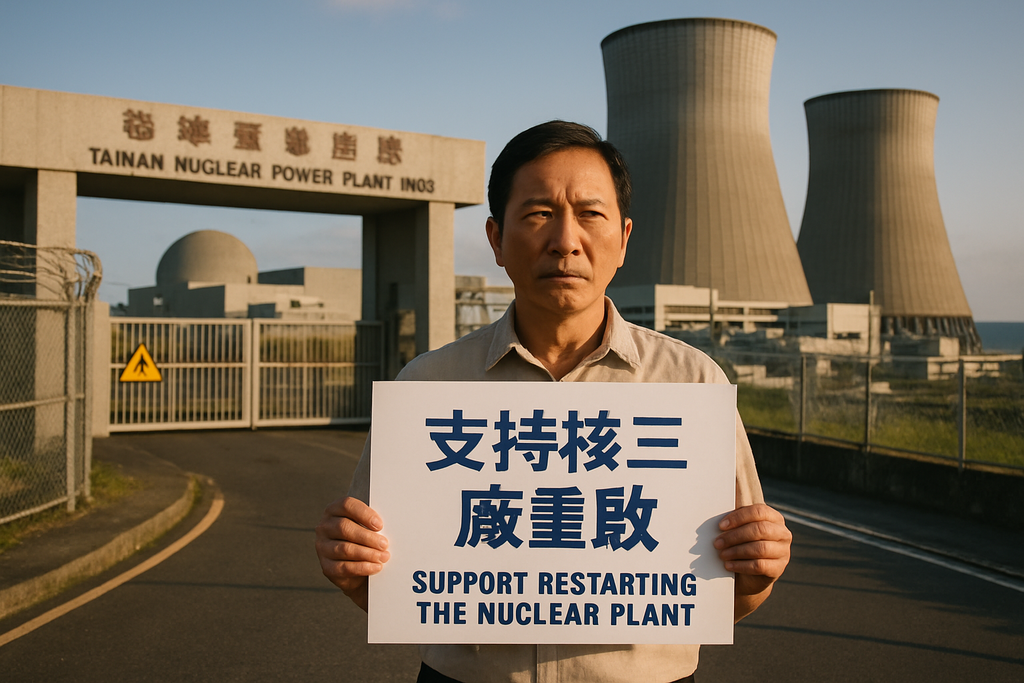

▲ 核三公投高同意票但未過關,成為台灣民主制與能源政策的檢視起點。

這次公投點出民眾對電力穩定和能源自主的高度渴望,可惜因法定門檻未達,導致社會集體意志落入制度死角。行政院回應將持續推動能源轉型,但部分立委和專家認為應該全面重新檢視政策方向,特別是要不要引進新一代核能技術,讓能源來源更多元,以兼顧產業安全與綠色環保。有專家形容,核三公投落空後,台灣的能源政策配套等同進入「深水區」,每一步都得同時權衡社會共識、技術突破以及國際政經局勢的變化。

這場公投也吸引外媒關注,強調穩定供電和電力自主已成競爭台灣產業不可或缺的要素;同時也提醒:如果投票參與度無法提升,政策的正當性和推動力也會受到嚴峻考驗。更多關於民主與能源制度如何互相影響,歡迎參考「大罷免全敗與核三公投低投票率,台灣民主制度與能源政策陷入深刻檢討」。

SMR新技術成焦點:台灣與全球能源未來的可能解答?

隨著核三公投受到社會熱議,台灣也吹起小型模組化核電(SMR)技術討論的旋風。清大教授葉宗洸指出,SMR具備不少劃時代特色:八年免換燃料、空冷設計降低用水壓力、核廢料減少七成等,特別適合台灣這種人口密集、土地狹小又易缺水的地方。葉教授強調,2030年SMR就有望商轉,能滿足台積電與AI科技等大廠對高穩定電力的需求,也會強化全台能源自主的底氣。

▲ SMR小型模組化核能成為台灣能源政策討論新主角,科技與安全並重的突破性方案。

目前美國積極推廣SMR,也希望台灣參與其供應鏈,不僅產業合作,還牽涉能源安全戰略。受到極端氣候、俄烏戰爭與能源基礎安全問題夾擊,全球各國紛紛強化能源彈性,SMR等先進核能技術順勢成多國政策中的必備配套。如想深入SMR於國際定位及瑞典能源轉型走向,建議參照科技新報「瑞典能源轉向,押注小型模組化核電」。

產業界普遍呼籲,想在國際供應鏈競爭下站穩腳步,SMR等新技術已是無法迴避的選項。更全面的討論內容,可參考「核三重啟公投引發台灣能源安全大辯論」。

產業界、基層聲音與環團碰撞:能源安全與公眾共識難尋

核三公投結果揭示,從網路發酵的「一縣市一核電廠」激烈討論,到基層對能源安全的焦慮,台灣社會對核能安全與供電安穩其實雙重在意。產業界多次強調:穩定、低碳的能源對經濟命脈最為關鍵,科技產業尤甚。不過,環保和公民團體也強烈主張,不能單為短期供電壓力就簡化核安與環境風險標準,推進太陽能、風電與儲能布局才是長遠低碳之道。

▲ 能源安全、環境風險與社會共識在核電議題上依然膠著。

面對台灣「高經濟成長+高用電」的夾擊,業界呼籲政府應誠實面對產業全球佈局壓力,制定多元而務實的政策。不論挺核或反核,民間都用社會責任為訴求號召,但共識極難取得。這次公投就是台灣能源困難現實的最佳寫照。辯論焦點與更多觀點分析,可進一步參考「核三延役公投引爆台灣能源轉型辯論,穩定供電與環境風險成關鍵考量」。

高科技產業能源需求升溫:核能與數位創新並肩啟動

半導體、AI運算、智慧製造等高科技產業日益壯大,帶動台灣對高品質、不中斷電力的需求持續飆升。核三議題成為產業界風向球。近期輝達(NVIDIA)推出AI機器人「新大腦」,台灣相關機器人產業股應聲大漲,直接 點出AI和智慧產業與能源安全密不可分的連動性。

▲ AI與機器人產業同步成長,能源供應安全成發展必要條件。

在產業和數位經濟全面依賴下,甚至有台積電等科技龍頭傳言考慮蓋自有小型核能發電廠。可以預期,若能源政策能協調整合核能、綠電與先進科技供應鏈,將成為台灣產業進軍全球與數位升級的關鍵後盾。相關發展與投資熱點,建議一併閱讀「核三延役公投成2025能源轉型關鍵,穩定供電與核廢風險引激辯」。

國際局勢震盪下的台灣能源戰略:安全、環保、經濟三軸平衡困局

全球局勢劇變下,能源轉型不僅是台灣的課題。2024-2025年受到俄烏戰爭影響,石油與天然氣價格大漲、美國LNG出口占比提高,全球能源供應鏈動盪不斷。歐洲和東亞多國針對大規模停電事件(如黎巴嫩、古巴全國大停電),開始重新政策評估,思考怎麼避免能源一旦被中斷就全盤崩盤。氫能、再生能源、核能等各有所長,國際趨勢反而強調集成式能源解決方案和投資多元化的急迫性。

▲ 全球能源轉型衝擊台灣本地能源戰略布局,安全、環保、經濟不可偏廢。

台灣長期高度仰賴進口能源,進口一旦受地緣風險牽連,民生、產業、經濟都會被波及。可再生能源投資雖然加速,根據國際能源署(IEA)2024年數據,全球太陽能新增容量增速持續,但投資步調還需再提升;氫能技術正在德國、日本等國取得重大突破,台灣也開始探討導入歐洲模式以強化供電彈性。產官學界普遍認為,只有再生能源、低碳經濟與核能選項三者靈活配置,才有機會減少外部風險,抓住轉型契機。更多政策辯證與國際比較,建議閱讀「美國新能源政策分歧衝擊全球格局 台灣面臨能源轉型與產業競爭雙重挑戰」。

同時,歐洲天然氣與油價近年因供應鏈風險頻頻大幅波動,澳洲LNG罷工更讓歐洲期貨價格一度暴漲近40%;能源基礎設施安全也屢遭考驗。例如2022年北溪天然氣管線爆炸事件,迫使歐盟進行備援與修復,凸顯能源安全和地緣政治風險緊密相連。這些國際案例提醒台灣規劃能源轉型時,須兼顧外部衝擊和本土條件。

中國也是全球能源領域的新亮點。2024年中國可再生能源新增裝機達到3億千瓦,佔新增量的85%以上;同時發展氫能、核能、儲能技術與新能源車,都對全球能源科技進步產生了帶動效應。這些趨勢除了提高全球綠色競爭力,也讓台灣面臨強勁的區域競爭和新興技術推進壓力。

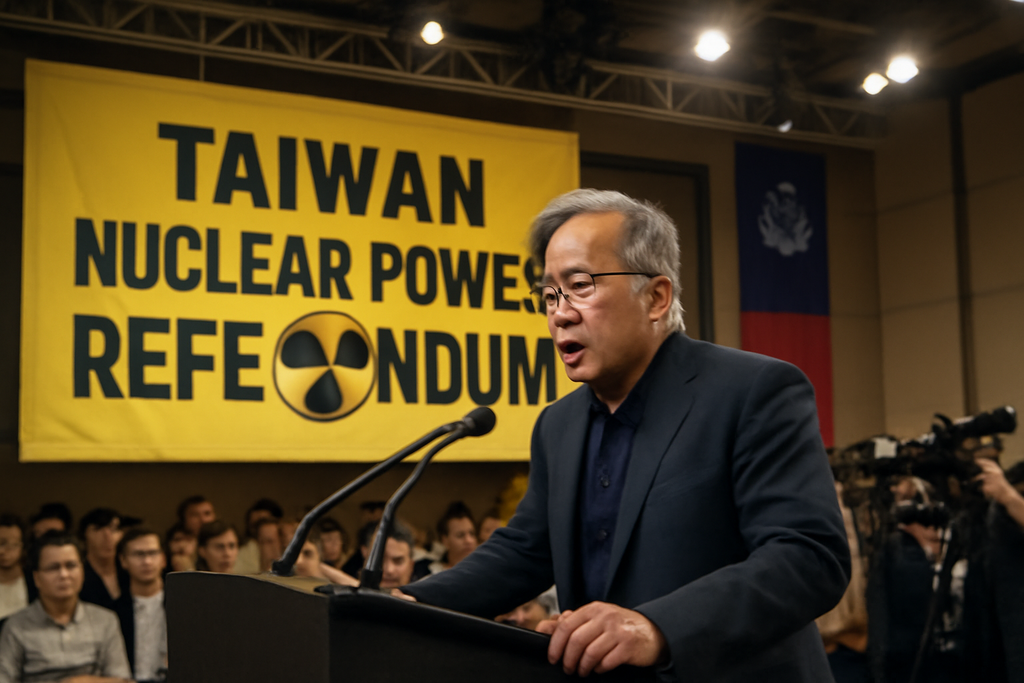

能源轉型壓力下的政治抉擇:路徑明確才能解民眾焦慮

核三公投未過法定門檻,政府隨即宣佈將聚焦四大能源政策調整:再加碼投資再生能源、調整低碳發電比重、檢討現有核廢料政策並開放探討先進核能。這一波政策修正旨在平衡企業、地方對供電穩定的關切,也展現對民意的重視。

▲ 公投後能源轉型進入政策調整期,民眾期待政府給出明確方向。

不過,能源政策無法單純靠數據或工程處理;社會期待早已從環保議題擴展到國安、產業發展核心,政策設計與執行必須高度透明並增進全民參與。專家普遍認同:只有資訊公開、技術驗證以及分段落實的進程表,才能真正減緩群眾焦慮、穩住科技創新步伐,也才有望推動符合台灣需求的永續轉型。政策辯論與改革演進,建議可看「台灣能源轉型面臨核能公投對立與補貼爭議,政策調整與供電安全成關鍵挑戰」。

綜合來說,台灣當前能源政策正面臨世代交替壓力——先進核能、再生能源與高科技產業需求相互交織,不僅攸關供電、減碳與工業競爭力,更牽動整體國土安全和社會穩定。未來能否打造出透明、明確的能源轉型藍圖,是政府與民間共同努力的最大課題,也是走出民眾焦慮的關鍵解方。