先聽聽AI怎麼看

核三公投激起台灣能源安全論戰——地方民意與國家戰略的交鋒

近日核三廠重啟公投,讓台灣能源安全再次成為全民討論焦點。屏東縣長潘孟安專程返鄉投票,強調屏東居民承受40年「南電北送」壓力,呼籲中央應該用科學方式檢視核三廠,讓地方居民獲得應有的安全保障。他的立場不只能代表屏東,更凸顯長期南北電力分攤不均的問題,也反映地方對中央能源決策的疏離感。

另一方面,國民黨立委柯志恩則強調「核能是世界趨勢」,藉由輝達執行長黃仁勳來台的發言,力促選民支持核能。反觀花蓮等地,面對核廢料存放等爭議,地方領袖常選擇避談,凸顯核能議題在不同縣市政策難以有一致回應。事實上,一般民眾最擔心的,其實是如何同時兼顧家庭安全與產業需求,並非單一能源來源的優缺點。

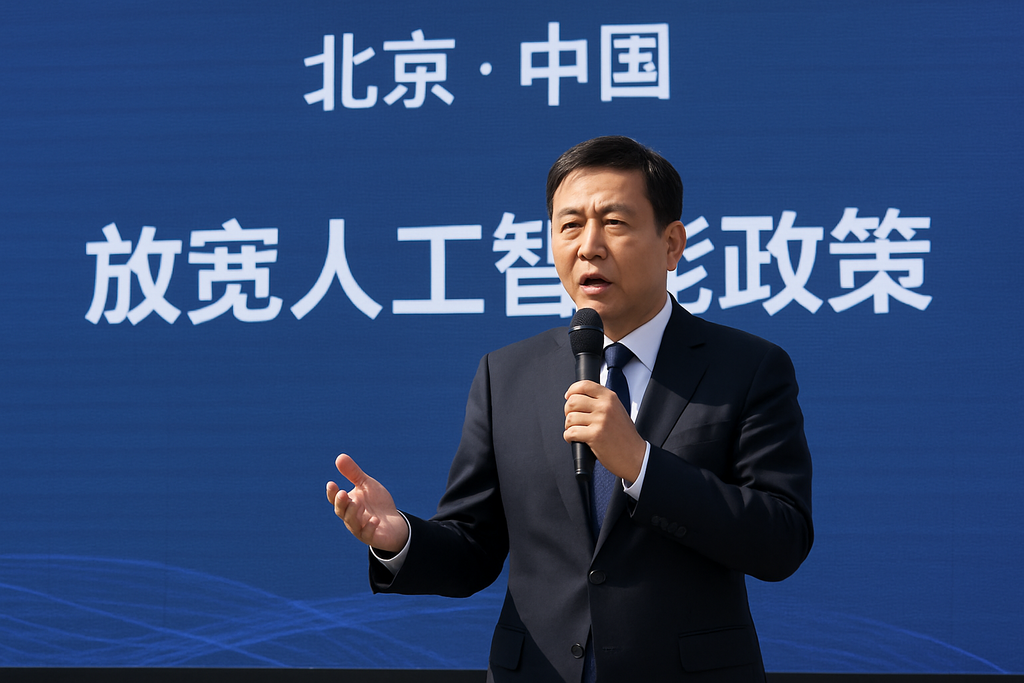

▲ 輝達執行長黃仁勳數度來台,推動台灣產業轉型的同時,也直接催化社會對能源政策及國家發展安全的廣泛討論。

這次核三公投不僅突顯地方與中央不同調,更折射出台灣社會在科學證據、民主參與與區域公平三者間艱難的平衡。回顧過去「南電北送」,我們體會到,能源安全絕不能只是技術議題或政黨意識形態,而是涉及台灣每個家庭的生計與區域經濟永續發展,唯有透過真誠對話與回歸科學討論,才能找到長遠方案。

如果想看更多地方民意與國家戰略交鋒的深度整理,推薦閱讀「黃仁勳來台點燃核三公投熱議,台灣能源政策與政局挑戰交織影響產業與民主發展」。

能源轉型中的路口:核能、再生能源與科學檢驗的三角難題

台灣正走在能源轉型的分水嶺上,核三廠重啟議題凸顯三個交錯難題:核能存廢、再生能源發展和科學證據如何檢驗政策。根據國際能源署(IEA)及多位歐美專家的觀點,分散式與綠能提升一直是全球普遍認可的安全路線。現在歐美國家積極調整能源結構,多數正從依賴核電逐步轉向太陽能、風力等乾淨分散的供電系統。

然而,台灣能源供應的現實壓力比歐美高許多。我們98%以上的能源仰賴進口,其中天然氣最多只夠維持10天的儲量,一旦國際發生動盪,台灣經濟和民生將立即受衝擊。社會討論陷入「非核家園」與「核電延役」的兩端,導致能源轉型議題更容易被簡化成對立選擇,很多專家學者都呼籲決策要回歸客觀評估和科學證據,不能只剩下政黨口水和標語。

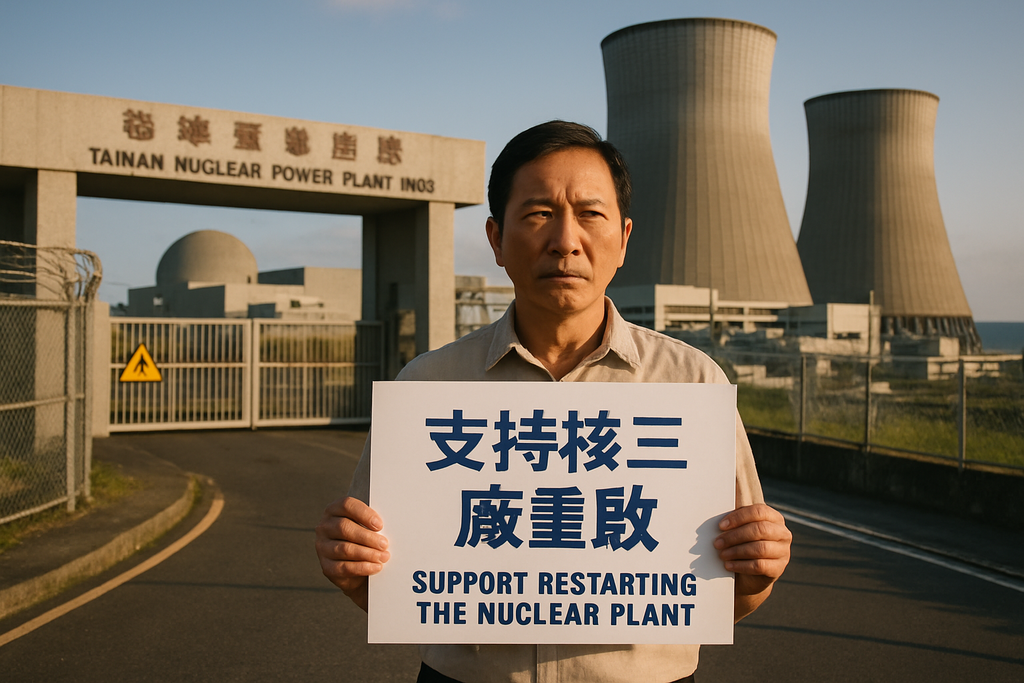

▲ 台灣能源選項沒有單一答案,公投不只是簡單選邊,更是台灣社會集體深思未來發展的契機。

瑞典前能源署長曾表示:「歐美想重啟核能多陷僵局,再生能源才是終極安全解方。」對台灣來說,這啟示我們必須借鏡國際經驗。多份研究都證明,去中心化、分散式電力及再生能源的韌性,是對抗極端氣候與外部突發風險的關鍵。更多討論,建議詳閱「核三延役公投引爆台灣能源轉型辯論,穩定供電與環境風險成關鍵考量」,或延伸閱讀「瑞典前能源署長:核能復興在歐美破局,再生能源才是能源安全解方」深入國際案例。

未來台灣不可能只靠單一能源取得安全。全球清潔能源轉型已經迫在眉睫,而極端氣候和科技進步持續拉高風險與成本。如何讓核能與再生能源找到共存空間,並從在地參與與透明對話開始,將決定台灣能否跳脫「反核」或「綠能困難」的僵局,為下一代打造更有韌性的能源新局。

產業、科技與國防交織——能源穩定作為國安新核心

能源安全早就不是單靠工程師能解的技術題,而是產業發展、國防安全和國際競爭實力的共同基礎。近期輝達執行長黃仁勳來台,不只稱讚台積電,更直言台灣「核能是很棒的選擇」,其實道出高科技產業(特別是半導體和AI產業)對穩定供電的極高依賴。產業界都知道,萬一出現斷電或不穩,競爭力馬上輸給國際其他對手。

在國防層面,中科院最新「勁蜂四號」無人機已經有1,000公里打擊能力,顯示國防科技已大步邁進。不過,現代軍工與產業科技背後,都仰賴穩定的能源供應。若遇大規模停電,從晶圓廠到軍工廠,國防與經濟都會同步陷空。這也是為何台灣能源安全,早已晉升為國家安全的核心議題,不再只是民生問題。

▲ 半導體、電動車、AI與國防產業發展迭代,背後其實都是「能源供應不斷鏈」的競爭,也是台灣維持科技實力的底氣。

企業與學界普遍認為,不能只靠情緒與口號決定能源政策。政府應以科學數據和攻防風險綜合考量;能源制度也必須從實用、透明、務實出發,才有辦法讓台灣下一波產業突破有穩固基底。如果想看更多產業、國防與科技能量結合能源治理的最新議題,建議參考「台灣能源轉型挑戰與機遇:油價微調、風電壓力與核能政策辯論最新解析」。

國際環境震盪下的能源風險:多元策略與韌性治理的迫切性

放眼全球,能源安全已經超越本土政策,直接連結地緣政治和經濟競爭的急遽變化。根據國際能源署(IEA)2024年最新數據,台灣98%以上的能源都靠進口,而且天然氣四成以上必須通過地緣風險高的國際航道,一旦遇到封鎖或者運輸受阻,國內經濟與產業就會一夕陷困。美國國安及智庫也多次示警,面對任何潛在威脅,台美必須聯手穩定能源供應鏈,甚至不排除實兵聯合演練,提早防堵風險劇本。

面對這些挑戰,國際與在地專家一致建議,台灣要加速發展多元能源策略:不只是強化天然氣儲存能力,更要推動太陽能、風電等在地分散建置,降低對單一供應鏈的依賴。全球清潔能源轉型,從歐美到日韓都在追求分散化與碳中和,IEA與各國能源高峰會也開始把「能源安全」定義從穩定數量延伸到環境永續和策略儲備。

▲ 國際格局瞬息萬變,美中博弈、歐俄戰爭牽動台灣能源進口與產業鏈安全。不斷加劇的地緣競賽,讓能源政策調整成為不可迴避的國家議題。

在創新科技領域,台灣也啟動小型模組反應爐(SMR)和新一代儲能技術的前期研發,希望提升本地能源系統的耐震力和製造柔性。更詳盡的國際局勢下能源風險,可詳見「美國新能源政策分歧衝擊全球格局 台灣面臨能源轉型與產業競爭雙重挑戰」,掌握能源多元化與韌性治理的國際趨勢。

全球實證經驗顯示,最強的能源韌性來自多元化、多路網路布局,以及政策與社會高透明度的溝通。台灣要在全球競局與地緣風險加劇下維持穩定,就必須不斷提升能源策略及治理制度的彈性。

政策選擇與社會共識:民主審議下的能源安全與未來挑戰

核三重啟公投以及相關能源政策辯論,本質上正考驗台灣的民主成熟度與社會溝通能力。能源選擇不只關乎技術效益,還涉及經濟考量、道德價值和世代責任。當有些政治人物強調要靠核能保障電價穩定與能源供應,另一邊則提出綠能發展、核廢料處置與政策透明等更細膩的疑慮。

不管最終選擇如何,能源安全必須扎根持續溝通、科學檢證和動態調整。只要決策被單一立場掣肘,社會就容易陷入對立,反而更難聚合共識與穩定政策。產業界與社會學界都建議,未來能源討論應加強資訊公開、主動與社會各界對話,盡量讓所有人都能理解能源調配的全貌,避免假訊息和謠言干擾產業升級或轉型工程。

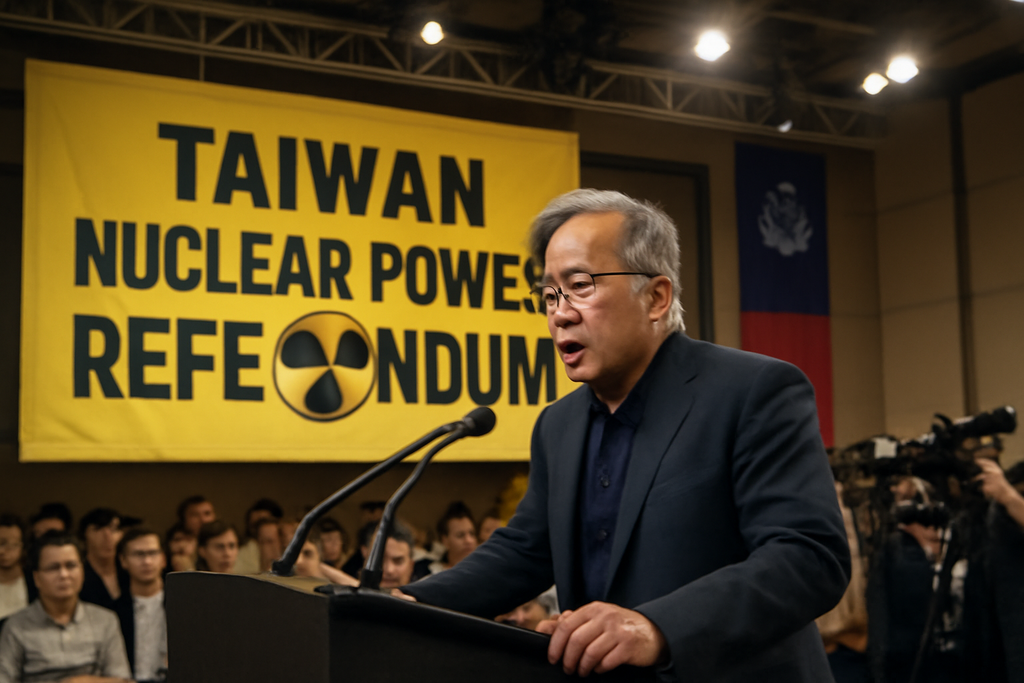

▲ 台灣能源決策要理性公開、兼顧多方參與,才能脫離意識對立,在全球轉型不確定性下守住供電與競爭力。

台灣真正的能源新局應超越「輸贏」心態。面對全球供應鏈重塑與地緣政策衝擊,建立寬廣社會對話和前瞻規劃,才能在穩定供電、環境保護、既有產業創新三者間找到平衡解。想進一步追蹤核三公投對供電與產業系統的長遠影響,推薦延伸閱讀「台灣能源轉型面臨核能公投對立與補貼爭議,政策調整與供電安全成關鍵挑戰」。

此刻台灣正站在全球能源新秩序的試煉場。唯有將爭議化為溝通,累積科學證據,加強溝通協作,用最公開、最透明的治理,台灣才有充分的「能量」和信心,迎戰未來的所有變局與挑戰。