先聽聽AI怎麼看

健康挑戰升級:女性失智與慢性病風險新發現

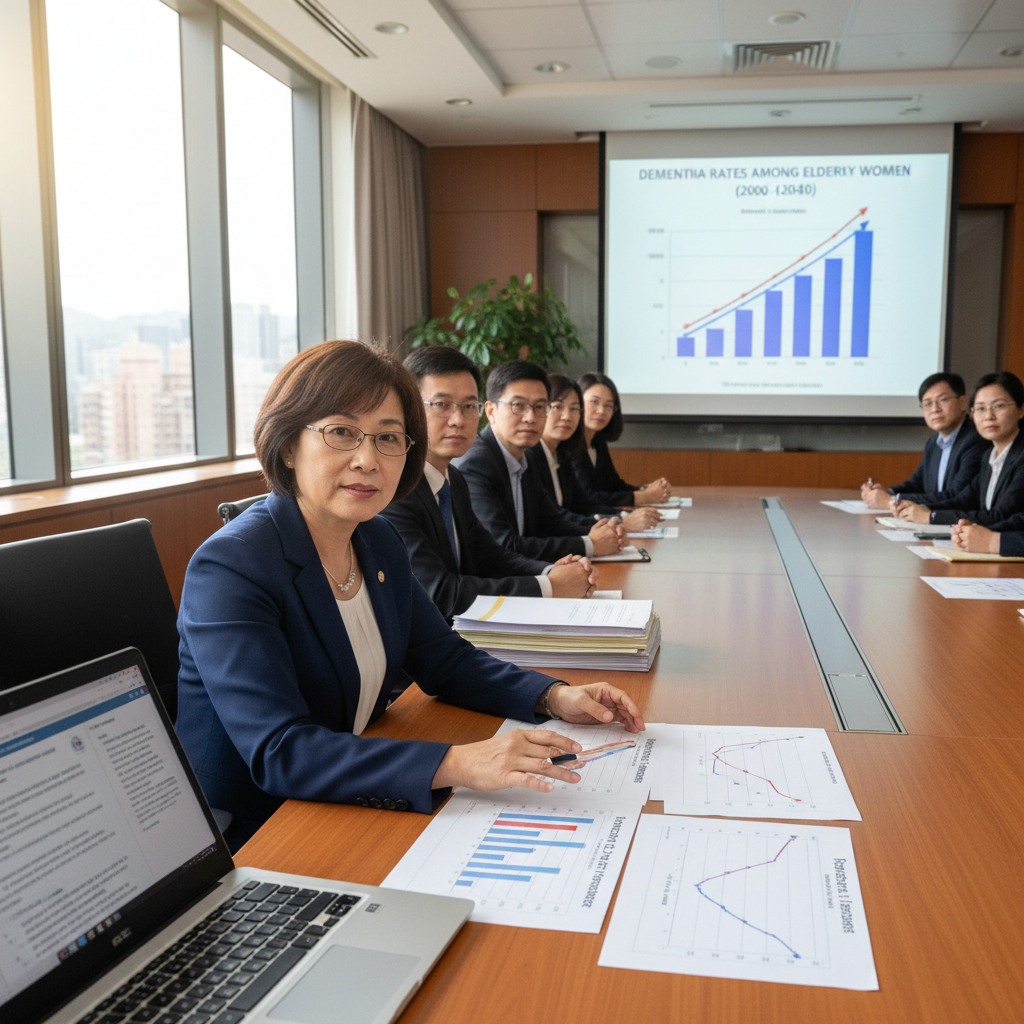

全球健康議題越來越夯,台灣隨著高齡化速度加快,「疾病預防」與「健康管理」變成攸關每個家庭的焦點。根據最新統計,阿茲海默症患者持續突破新高,尤其女性族群佔整體患者約三分之二,代表女性面臨的腦部健康壓力更大。倫敦國王學院近期指出,血液中的脂質與失智症的關聯在男女間有明顯差異,這個發現提醒我們,女性的失智與慢性病防治不能套用一套標準,醫療與公共衛生政策都需要針對「性別差異」打造更貼心、有效的照護方式。這不僅帶動台灣醫界重新檢視長照服務,也使大家越來越重視健康教育的在地化。

▲ 隨著台灣高齡化社會來臨,失智預防與骨質疏鬆管理成為全齡照護重點

慢性病像是膝關節炎、骨質疏鬆,也成為台灣銀髮族最常見的健康難題。根據衛福部近年健康調查,這類「沉默流行病」發生率逐年攀升,間接加重醫療體系與健保負擔。面對這波世代轉變,政府積極導入AI、健保雲端與個人健康存摺,協助民眾更精準地監控自己的身體狀態。這些科技趨勢,也預告未來健康管理一定會走向「個人化」與「智慧醫療」的新時代。

進一步來看,失智症新藥陸續問世,台灣已有兩款新治療藥獲得主管機關核准,相關健保給付評估也將在年底前進入討論階段,民眾未來在治療選擇上將有更多選項。

「失智症新藥獲批,健保給付評估中」

精準營養與生活習慣:預防阿茲海默症與促進腦健康

健康管理方式漸趨精緻。近來研究證實,精準掌握脂質平衡,正確補充維生素D,可以明顯提升女性腦部健康。像衛福部建議,年長者每日補充2000 IU維生素D,就能促進端粒體長度維持,有助於延緩老化、降低失智和骨質疏鬆風險。市場上橙色、深綠色蔬菜與堅果類都是優質營養來源。更值得注意的是,台灣國民營養調查顯示目前有大約半數民眾每天蔬菜攝取量不足,專家建議大家每日要記得吃足4-5份蔬菜,小技巧包含將蔬菜融入三餐,或選擇現成蔬菜包增加便利性。

「蔬果攝取不足,健康風險增加」

▲ AI科技整合應用,推動台灣失智預防與護腦策略升級

不只營養,運動更是預防阿茲海默症不可忽視的關鍵。最新國際期刊強調,運動能夠「逆轉」阿茲海默症相關基因,重新啟動神經元修復。專家建議,除了均衡飲食和定期健康檢查,維持最少每週三次的運動習慣、建立規律睡眠與減少菸酒,都能從生活面打下健康基礎。若想掌握更多失智防治的最新彩蛋,建議參考

「台灣高齡化下健康議題升溫:失智預防、維生素D補充與骨質疏鬆新趨勢」。

臨床第一線也提醒,失智初期常有健忘、工作或日常細節疏忽等警訊,及早調整生活型態或藥物治療,可以有效減緩失智進展。

「失智症早期警訊,及早診斷與介入」

從家庭互動到心理健康:精神疾病「共享」現象與家庭支持

橫跨多國的大型研究顯示,夫妻或伴侶彼此的精神健康高度相關。丹麥、瑞典與台灣共同追蹤600萬對夫妻,發現其中只要一人罹患精神疾病,另一方出現相同行為或心理困擾的風險會跟著提高。這也說明家庭支持在精神健康裡扮演關鍵角色——飲食、壓力因應到情緒互動全都連動。

專業人士警告,這種共伴現象其實反映出家人共處的壓力調適和生活習慣,並不是單純誰「傳染」給誰。要解決這個問題,台灣的心理健康照護要以家庭為單位,加入地方政府衛生局提供的心理健康月和多國語言資源,把「共學、共防、早轉介」變成全民運動。

心理健康月與多語服務

慢性疾病管理新趨勢:跨界合作與智慧照護躍升

台灣面對慢性病與高齡長照問題,各界正式串聯起「保險-醫療-長照」三方資源。例如像台灣人壽攜手機構推的「全齡健康促進平台」,一體涵蓋健康教育、預防醫學到長期照護,讓健康管理可以貼近每個世代的需求。這波新合作風氣,不只強化醫院協作,也帶動保險理賠、智慧醫療全面升級。

▲ 健康促進、慢性病防治與AI醫療並進,打造全民健康新生態

像退化性關節炎、糖尿病都仰賴整合式照護。醫界討論玻尿酸注射效果時,會考量疼痛感、副作用和患者依從度等細節,只有醫護、保險、病友教育三方共同調整,效果才出得來。於是跨界人才越來越吃香,全民健康知識也要隨著升級。有關慢性病聯防,可延伸研讀

「台灣高齡化下慢性病與糖尿病防治新趨勢」。

運動與自我健康管理:預防疾病、提昇生活品質

全民瘋運動,專家力推「天天走路100分鐘」就能有效預防腰痠背痛。JAMA期刊研究指出,每日規律輕行會比偶爾大運動更長遠保護關節。為什麼?因為日常動起來就能隨時調節身體狀態,順便促進腦部血液循環。再搭配均衡攝取牛奶、豆腐等鈣質與維生素D,骨質疏鬆預防就更完整。若想進一步探索運動與心身健康連結,可延伸閱讀

「兒童體適能提升心理健康成趨勢」。

同時,台灣政府努力宣導民眾利用健保健康存摺,記錄日常量血壓、血糖或檢查結果。這套個人化健康紀錄系統將健康責任還給自己,只要按時追蹤、定期調整飲食和作息,不僅有效預防疾病,也讓大家在家就能做好健康管理。

「個人健康紀錄系統,助於自我健康管理」

就連疫苗政策專家也呼籲,65歲以上長輩和高風險族群應把握接種肺炎鏈球菌疫苗的機會,防範呼吸道感染。

「65歲以上長者與高風險族群,盡速施打肺炎鏈球菌疫苗」

早期篩檢與個案敏感度:癌症與退化性疾病防線再強化

台灣臨床實例提醒大家警覺檢查異常。一名中年婦女意識到腫瘤標記只有略超過標準值,仍堅持多次回診,結果早期診斷出胰臟癌,抓住了黃金治療期。這個故事突顯,任何健康檢查的微幅異常都不能掉以輕心,台灣醫界強調早期篩檢的重要性,也提醒每位國人面對慢性病與癌症必須有敏銳度。

▲ 失智症、骨質疏鬆早期介入,加上智慧醫療技術,強化台灣高齡化挑戰因應

專業醫師提醒,失智與慢性疾病初期常常沒有明顯症狀,檢查數值異常時最好逕行複診,採取生活飲食調整或必要的治療。這反映出台灣醫療體系未來必須更靠攏創新工具與個人化健康追蹤,才能真正提升國人健康水準。

事實上,骨質疏鬆已是全球第二常見的流行病,僅次於心血管疾病。根據最新健康大數據,不論是哪個年齡層,骨密度問題都不可小覷,預防與早療才是上策。

「骨質疏鬆成為『不分齡』的沉默流行病」

隨著銀髮社會腳步加快,台灣健康產業由預防醫學、營養、運動、心理、科技到家庭系統越發整合。專家強調,「健康不是只有醫院和藥物」:從居家日常管理、社區資源到跨領域醫療合作,都是未來提升國民生活品質的關鍵。這股多元發展趨勢,讓我們每個人都能在高齡社會裡安心走更長遠的健康之路。