先聽聽AI怎麼看

核三延役公投成2025年能源政策分水嶺

2025年8月23日,台灣即將迎來關於「核三廠延役」的重大公投,這不只是核能存廢的選擇,更是攸關國家能源方向的關鍵分水嶺。隨著全球氣候異變加劇、國際油價變動,以及AI、資通訊產業崛起,國內產業對「穩定電力」的依賴愈來愈重。不少業者與學界強調,能源是否穩定,已攸關台灣產業升級和經濟命脈;核三延役的爭議,正攪動整體能源政策的調整,且呼應全球減碳趨勢,例如歐盟和西班牙延長核電機組壽命、新技術推動小型核能模組化,讓核電議題再度成熱門討論。

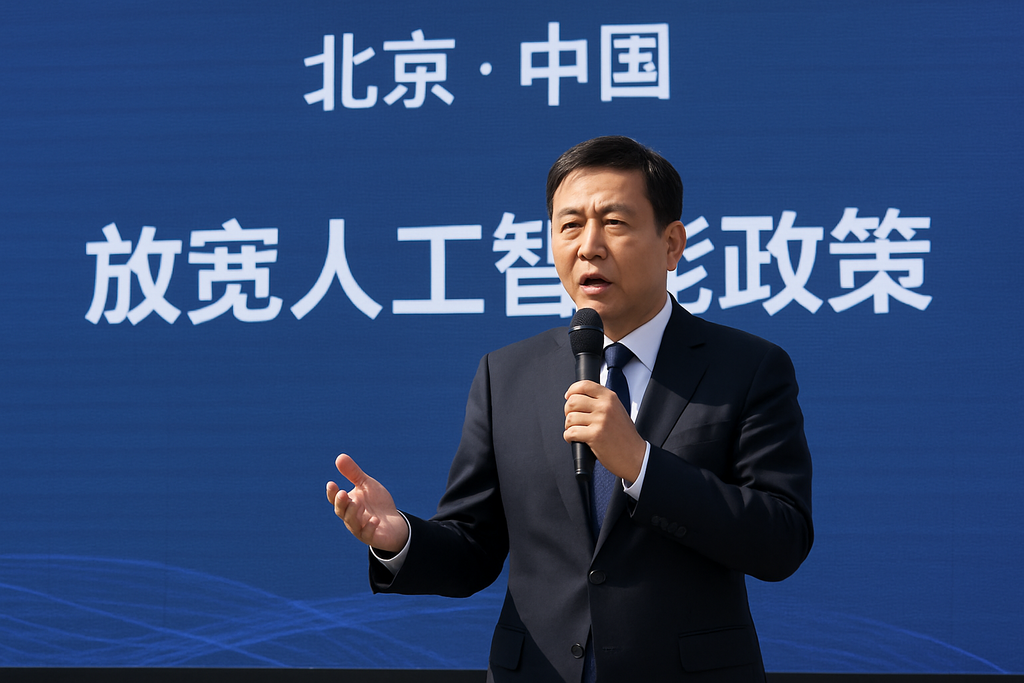

▲ 核三廠存廢成為產業穩定、核廢風險討論的核心議題,牽動未來能源政策布局

儘管政府堅持「非核家園」路線,根據2025年恆春地區四鄉鎮的最新調查,高達七成五的居民選擇支持核三延役,證明地方民意與中央立場有明顯落差。近期各地民眾集會、公開論壇熱度不斷,一方面展現出地方自主聲音,一方面也對政策單向宣示提出挑戰。核三續航與否,已成為政策轉型的風向球,進一步衝擊綠能與傳統能源的長期佈局。

國際趨勢也值得關注:國際能源署(IEA)預估,2025年全球超過420座核反應爐的發電量將創下新高,顯示核能正成為多國主力能源;尤其在新興技術如小型模組化反應爐加速布局下,核能比重只會與日俱增。相關資訊可參看 國際能源署專題。

正反兩方論戰:能源安全與核廢風險的交鋒

公投正反雙方論辯熱烈。支持核三繼續運轉者,如民眾黨主席黃國昌,表示自己雖曾反核但因參考各國實證及學界觀點,發現核能在減碳、確保穩定供電方面的優勢不可忽視。他舉例,芬蘭、瑞士已經技術上可執行深層地質儲存,證明核廢最終處置有解方,核電可肩負台灣產業基礎動能,面對極端天氣及國際碳關稅壓力,採取核能可說是順應國際減碳實用態度。

反對方則認為核三下方存在活動斷層,地質環境風險高,且台灣核電設施耐震設計未達新版國際標準。自學團體「暖暖蛇青少年共學團」吳亞昕直指,核三延役是在將安全風險與未來拆廠問題,無限期轉嫁給在地跟下一代,缺乏核廢料終極處理場也是揮之不去的隱憂。此外,核電是否「乾淨又便宜」也引發爭反,例如退役處理、長期管理費用都容易被低估。

目前歐盟投資核能創下新高,以及小型模組化反應爐技術(SMR)全球布局興起,都為政策支持者增添國際論證。不過福島核災、法國核電廠被水母癱瘓等事件,也讓反對者持續質疑台灣核安是否能獲得世界水準。更多辯論過程細節可參閱「核三廠重啟公投引爆台灣能源轉型辯論」。

政策溝通與在地民意:敦親睦鄰費爭議的背後

核三延役議題延燒,除了能源本質爭論,敦親睦鄰費這筆經年補助近來成攻防焦點。經濟部長郭智輝於立院質詢時脫口:「把敦親睦鄰費拿掉,看還有多少人支持」,立刻引爆屏東鄉親反彈。屏東縣長周春米直言,不該把地方誠懇受困核電廠視為「用錢收買」,各黨政人物也批評中央對基層觀感及地方信任處理失當。

敦親睦鄰費原意在補償核電廠鄰近居民所承擔的特殊風險,這筆費用卻常被認為是「拉攏民意」的工具。郭部長言論不僅讓中央與地方裂痕加深,也突顯政府溝通和協商不足。專家普遍認為,政策溝通必須做到公開透明,涉專業判斷時更要納入庶民聲音,否則反而加劇公投紛爭,削弱政策執行正當性。

有關敦親睦鄰費的歷史爭議、地方觀感及對國家信任的挑戰,可延伸閱讀「台灣核三廠重啟支持度攀升,非核家園政策面臨挑戰與公投關鍵抉擇」。

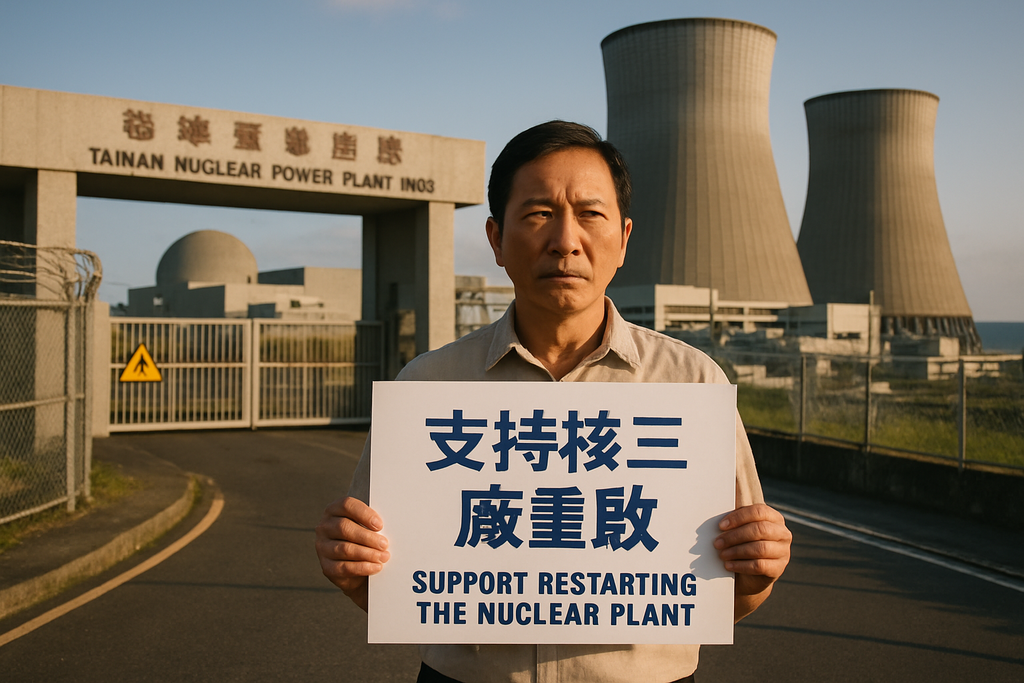

▲ 補償政策與民意調和成公投前的政治焦點,也考驗執政威信與地方信任

地方上的強烈反應,反映出台灣能源轉型過程中,技術決策和社會信任亟待同步跟上。敦親睦鄰費爭議,也提醒政策推手須有社會多元溝通策略,才能減緩區域對立讓解方可落地。

經濟現實與產業未來:核能真的便宜又穩定?

核能「成本便宜、電力穩定」長期為主張延役者主軸。產業界普遍憂心缺電衝擊,尤其台灣半導體、AI、高科技及傳統外銷產業發展,都高度依賴穩定電力來源。歐美多國也積極擴大核電投資,歐盟公布2050年將投資超過2,400億歐元於核能建設,同時西班牙、俄羅斯等國也延長核電機組壽命,目的就是確保未來產業基礎。

然而反方則以「核廢處理成本莫衷一是」提出質疑。他們指出,表面上核電單位發電成本低,但核廢料終極處置、拆廠作業及長達百年監管,這些長遠隱形成本未真實內化到用電單價,恐讓世代債務浮現。過去數年,核電廠曾因水母入侵致停機、地震頻繁影響建立安全機制,這些都凸顯核電穩定性有待再檢驗。產業界觀望核能存廢對於國內投資環境及電價政策影響,擔憂政策搖擺增加市場不確定。

核電經濟優劣的分析與國際案例,可參考自由評論網論核電成本、以及Growin Blog科技產業核電專題。

此外,2025年核能技術創新成為全球趨勢,小型模組化反應爐(SMR)以更快建造、靈活部署優勢,被預期可達全球核電10%裝置容量,有力回應產業及減碳需求。

核能安全、國際經驗與台灣困境

核廢最終處理與核能安全,依然是台灣難解的政策死結。回顧福島事故,國人對地震、天災及極端事件帶來的核安疑慮根深蒂固。近年政府核廢選址討論龜速,地方回報中央接觸不夠透明,導致外界懷疑處理僵局難解。反方例如指出,近四年沒有任何核廢選址會議,讓台灣核能政策陷入「有核無廢」的現實矛盾。

但持正面態度者認為,芬蘭、瑞士以深層地質處理法已取得國際肯定,台灣其實具備法規設計與技術参考,只待政策決心落實。事實上,小型模組核能、聚變技術如ITER國際實驗正在突破,目前全球已有415座核反應爐發電,2025年全球產能將創歷史新高,展現安全與創新的並行。近期中國新建高溫氣冷堆、金七門核新廠開工,以及俄羅斯開展第五代核燃料循環,也反映核能科技與安全監理逐步精進。

國際核能經驗以及台灣核能安全挑戰說明,可延伸閱讀「核三重啟公投|為何核能又重獲全球青睞」、以及水母癱瘓法國核電廠⋯核能安全再成焦點。

需要特別注意,儘管新技術不斷推陳出新,台灣地震多、地狹人稠的結構限制下,核安透明與民眾參與管理更顯重要。放射性物質對環境與人體可能衝擊,需完善制度管理,請見核能發電對環境的衝擊。

社會分歧與政治後效:能源轉型的台灣選擇

核三延役公投,已讓能源辯論升級為國家治理危機考驗。經濟部長郭智輝因發言惹議引來下台聲浪,突顯出政府在民意、政策協調與危機處理上的軟肋。如何重建政策溝通管道與修補基層信任,決定日後能源政策能否穩健落地。

公投結果勢必影響核三廠存廢,更將牽動整體電力系統、綠能推進與減煤增氣等拉鋸。社會分歧未見緩和,一端認為以核安穩產業、減碳不缺電;另一端則強調核安風險與世代正義,不願接收長遠後果。顯然,能源路線爭議已不僅是專家技術論辯,也將成為今後台灣永續發展治理的核心課題。

根據IEA和國際機構觀察,2025年全球核能發展多元,從發電量創新高、歐盟千億歐元投資、先進核燃料循環,以及中俄等地新型廠房陸續啟用,技術多元化劇烈影響產業策略。國內能源轉型如何化解產官學分歧、平衡產業電力與環境永續,8月23日公投既是起點,也是挑戰。

想進一步掌握公投脈動與台灣能源紛爭全貌,推薦參閱「重啟核三爭議:一場關乎台灣未來能源的辯證」等深度整理報導。