先聽聽AI怎麼看

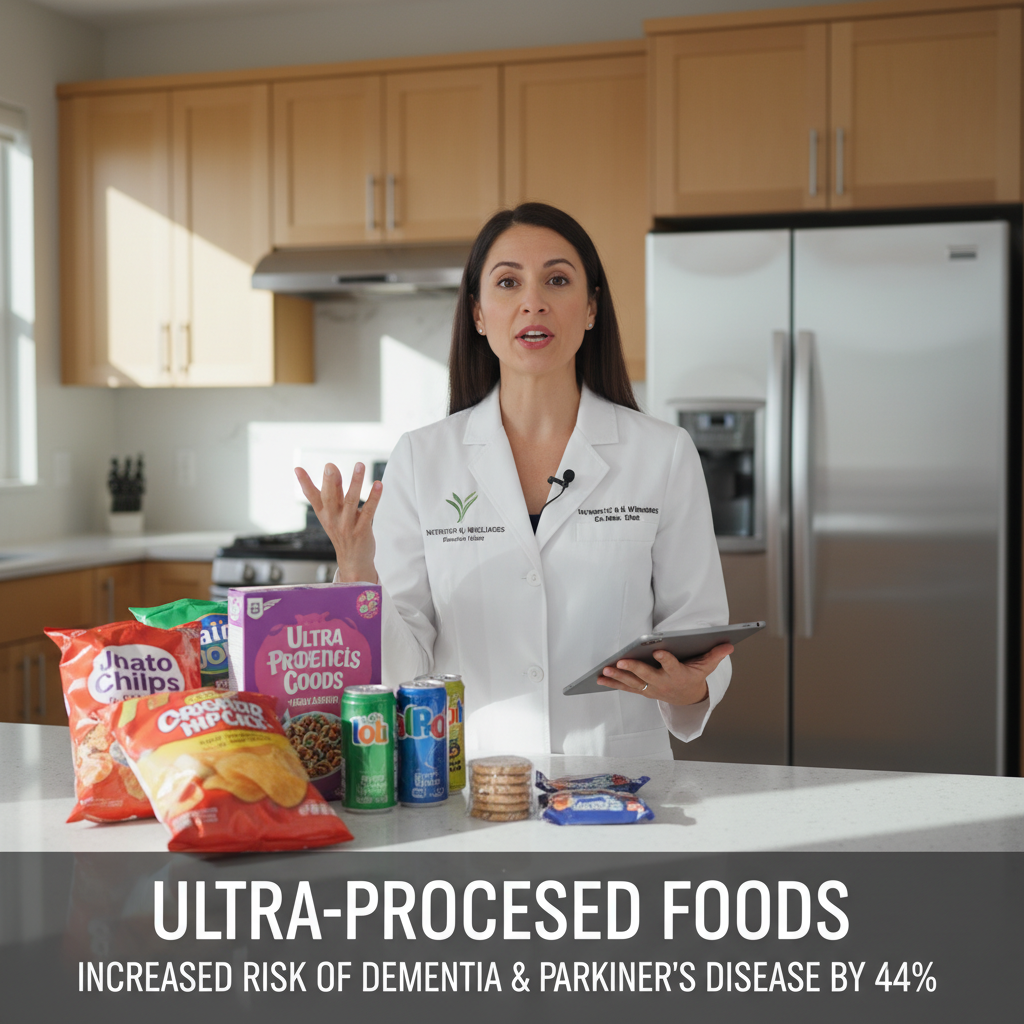

超加工食品危害:失智、帕金森氏症與大腦健康危機

現代人生活節奏緊湊,泡麵、微波即食品、便利店餐盒這些超加工食品大行其道,彷彿已成為上班族和家庭主婦的救星。不過,最新國際研究卻指出:長期吃這類方便食品,對大腦健康威脅巨大。營養師薛曉晶提醒,根據大型統計數據,經常大量攝取超加工食品者,其認知功能退化速度比很少吃這類食品的人快28%,而執行力下降也高達25%。值得注意的是,綜合分析超過50萬人的國際研究發現,高頻率攝取超加工食品的族群,失智症風險竟比低攝取者高出44%,得到帕金森氏症的機率也多了2.5倍。原因其實不難理解,因為這些食品通常含有過多的糖、鹽和人工添加物,很容易對神經系統產生影響,久而久之會連帶傷害到記憶力與情緒穩定度。

這種趨勢早已引發全球醫界重視。以日本、台灣、美國為例,醫療機構越來越關切長輩及學童的飲食內容。健康飲食的重要性,早已從降低三高或減肥升級為國家層級的腦部保健與福祉議題。其實,守護大腦健康的方法並不困難,家人之間多關心彼此,選用簡單、少加工的食材已是預防失智與神經退化的第一步。民眾如果對這類議題想瞭解更多,不妨參考「健康飲食可降低阿茲海默症風險,特別是有家族病史者」,掌握最新研究與專家觀點。

再結合台灣的生活經驗,隨身便利超商的食品雖然方便迅速,但若當成日常主力來源,長久下來其實讓身體默默埋下健康隱憂。提高警覺、適時選擇天然飲食,既能保護自己,也為家人長遠健康做把關。

男性健康新隱憂:超加工食品導致荷爾蒙失調與肥胖

除了對大腦的影響外,超加工食品也正成為影響男性健康的新警訊。根據哥本哈根大學發表在知名期刊的一項研究指出,這類食品會造成男性體重異常增加,同時影響荷爾蒙分泌。當超加工食品干擾男性的睪固酮等荷爾蒙,不僅會降低生殖能力,還連帶提升生活中慢性疾病風險。事實上,肥胖與胰島素阻抗等疾病與男性健康息息相關,慢性病威脅也跟著攀升。

從台灣及國際食品產業現況來觀察,加工與添加物的使用層出不窮,目的雖是改善口感與延長保存時間,卻忽略了消費者的長期營養安全。台灣政府與衛福部推動食品分級標示、健康飲食認證,就是希望能從政策層面控管加工食品比率,減低高加工食品對民眾健康的衝擊。專家特別提醒,男性如能多攝取新鮮蔬果、全穀類與健康油脂,減少高加工食物,可以有效建立正向飲食習慣,為健康打好基礎。

比方說,台灣農村地區「三菜一湯」的傳統飲食型態,不僅符合均衡多元的需求,也較少添加人工調味料,是值得現代忙碌家庭參考的飲食方式。

蔬果攝取與礦物質補充:慢病與癌症防治關鍵

對抗慢性疾病及癌症,改變飲食結構十分關鍵。專家建議,應增加新鮮蔬菜、水果和各類礦物質攝取,包括鎂、鋅與維生素D等。大量研究證實,常見蔬菜富含的植化素,有助於降低乳癌、肺癌、大腸癌甚至卵巢癌的發生風險。根據衛福部「國民營養健康狀況變遷調查」,台灣人鎂攝取普遍偏低,這與國人高血壓、骨質疏鬆、心血管疾病盛行有密切關連。

▲ 現代飲食轉型引發營養危機,專家提醒均衡攝取防慢性病與骨鬆年輕化。

為了翻轉蔬果攝取不足,台灣千禧之愛健康基金會長期推動「蔬果佔一半」運動,鼓勵每餐至少有一半是蔬果,這也是目前衛福部力推的健康守則之一。校園營養教育、餐飲政策更全面強化蔬果與礦物質的均衡觀念。不只骨骼和免疫力提升,對於情緒調節與心理健康也有正面幫助。女性族群若關切骨質與免疫保健,不妨參考「鋅與維生素D成女性健康關鍵,均衡飲食與防曬管理助提升免疫與骨質關懷」取得更多最新建議。

讀者可以觀察自己的飲食盤,是否常見高鹽高油便當、配菜幾乎都是醃漬或炸物?我們需多善用台灣在地食材,如胡蘿蔔、地瓜葉、絲瓜、小黃瓜這些本地新鮮蔬菜,既易於取得也有助健康。

壓力與飲食互動:血糖新威脅與糖尿病風險

現今台灣上班族與年長族群,長期處於高壓狀態已是常態,即便體重控制與飲食計畫做得滴水不漏,有些人血糖還是跳上高點。醫師說明,這是因為壓力會經由大腦杏仁核下達指令,促使肝臟釋放葡萄糖進入血液,直接導致血糖快速升高。這條「壓力-血糖」路徑,單單靠減糖減油是不夠的。

專家呼籲,預防慢性病必須將情緒調節、規律運動及心理健康同時納入戰略。全人照護模式近年在台灣醫療體系逐步落地,例如有些醫療院所結合營養師、心理師、醫師與社工組成團隊,進行慢性病個案管理,提高預防效果。

特別提醒:長期高壓可能讓飲食控制「功虧一簣」,上班族可以多參考壓力管理技巧或尋求心理衛生資源,搭配健康飲食同步施作,才能真正降低糖尿病與心血管危機。

照護機構多元健康管理模式落實感控與營養

邁入超高齡社會,長照機構的健康管理格外受矚目。以屏東榮家與多家醫院的合作為例,不僅定期實施傳染病感控查核,也舉辦防疫宣導、營養衛教等活動,協助住民遠離感染,同時享有均衡多元的飲食。營養師會依據住戶身體狀態細部規劃菜單,盡量減少超加工食品,提升蔬果及高品質蛋白質。此種多專業團隊合作,不只感染率下降,也讓住民滿意度大大提升。

這種「跨界」健康管理正逐步成為台灣長照典範,越來越多照護機構導入感控與營養雙重並進策略。這不但提升住民健康品質,也成為推動國家健康飲食與疾病預防的最佳實證。想進一步了解台灣慢性病照護挑戰與資源現況,可延伸參閱「吳淑珍休克送醫引關注 台灣長期臥床慢性病患者健康挑戰與照護困境」。

此外,食品安全事件也再次提醒民眾:選擇安全來源與信譽可靠品牌非常重要。正如2024年台東縣賓茂部落的小米粽中毒事件顯示,民眾要多留意食材來源、產品標示,才能遠離食安風險。

全球與台灣健康飲食策略:從教育推廣到個人選擇

推動健康飲食已經是全球一致的大方向,美國FDA近期再次修正「健康」食品的定義,明定要符合蔬菜水果、全穀、低脂乳製品與蛋白質來源,並限制飽和脂肪、鈉與添加糖攝取。台灣也持續推出食品分級、健康午餐補助與校園蔬食方案,落實在學童與社區居民日常餐盤。這類政策目的是讓更多人用更簡單的方式達到均衡、營養分布的健康目標。

延伸國際趨勢,蔬食風潮正在台灣快速發燒。根據好食課調查,因應疫情自2021年以來,約有兩成台灣民眾積極響應蔬食飲食模式,僅次於均衡飲食選擇。適度以植物性飲食、地中海飲食等模式替代高油高脂食物,對預防心血管慢病及環境保護皆有實質助益。如果對蔬食及飲食新潮流有興趣,可繼續參閱「蔬食風潮帶動台灣民眾飲食健康新選擇」。

新科技也逐步應用於飲食健康,如飲食紀錄APP、智能眼鏡、可穿戴設備幫助分析飲食內容及熱量。美國最新DietGlance系統就是運用AI協助個人評估飲食,為日常控管提供個性化建議「DietGlance: 利用眼鏡影像分析餐桌,助力健康飲食新應用」。這些科技工具開始協助台灣家庭掌握精準飲食管理,兼顧便捷與健康。

綜合來看,從學齡兒童到銀髮長輩,每一階段都需推動營養教育與自主管理。不論是個人餐桌選擇、企業團體教育,還是政策推廣—健康飲食的推動已與生活品質、疾病防治緊密結合。鼓勵大家養成觀察食品標示習慣,選用新鮮在地食材,並搭配新科技資源,打造專屬自己的健康飲食生活。更多台灣跨領域健康飲食趨勢可繼續閱讀「台灣健康新趨勢:從大腦排毒、慢病防治到AI智慧管理全面升級」。

總結來說,健康飲食不再只是一句口號,而是從教育、食品安全到科技應用的全方位工程。每一次的餐盤選擇,都是呵護自己與家人健康的關鍵時刻。守護健康,從聰明看懂食品標示、選對食材、培養均衡飲食習慣開始。