先聽聽AI怎麼看

現代健康營養危機:飲食轉型下的隱憂與趨勢

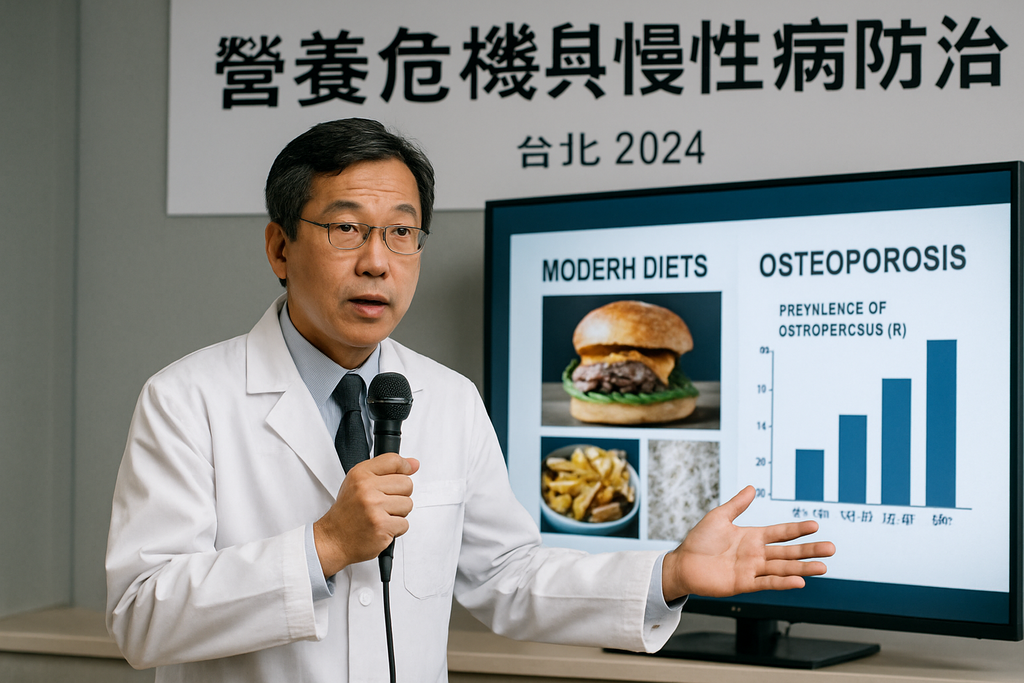

台灣這幾年對健康營養的重視明顯提升,不只許多長輩在關心膽固醇,年輕世代也開始討論蔬食、高蛋白、營養品等熱門話題。這些變化緊扣著我們習慣的外食文化與繁忙生活型態;像是長時間工時、隨手外帶美式便當、鹽分油脂糖分都偏高,這些「隱形炸彈」正慢慢危害國人健康。根據營養師及醫療研究,不當飲食模式讓慢性疾病、肥胖、骨鬆、甚至癌症罹患率年年攀升,我們必須嚴肅面對生活習慣帶來的健康衝擊。

回顧疫情之後的飲食潮流,蔬食風氣大增、營養補充品和高蛋白產品瘋賣—這類消費風向已從都市年輕人延伸到中高齡族群。調查顯示,近兩成國人嘗試蔬食飲食,除了認同環境永續,也希望飲食更安全有變化。台灣超商、咖啡廳加入蔬食專區、推出燕麥奶、豆奶及多樣蔬食餐點已是常態。市場上也出現各式功能型零食,如即飲型高蛋白、低卡能量棒等,反映健康飲食觀念已落實到日常生活。除了食品產業積極創新,許多社群媒體、健康講座、在地農產品推廣都成為帶動健康營養深化的推手。

休閒零食也因應健康需求變得更有機能,像是蔬菜片、鷹嘴豆脆片、含益生菌的薯片、營養蛋白棒,講究原型、低添加、追求天然。隨著失眠困擾增加,助眠補充品(例如GABA奶粉、芝麻粉、色胺酸功能性食品)大受歡迎。台灣本地食材如花東鷹嘴豆、樹豆及野薑花入菜或製成能量棒,也受到消費者重視。

健康營養產業的另一大趨勢,是以「裸食」、「淨食」為訴求,減少加工、強調單純食材。這些都是台灣民眾對營養的高敏感度及追求健康生活的新展現。若想深入了解蔬食、蛋白質補充品等相關台灣紀實與數據,可參考「2024健康飲食五大新趨勢」。

止痛藥無效?關鍵營養素改善慢性頭痛的新方向

現代人壓力大、失眠、三餐不定已成常態,偏頭痛症狀時常找上班族和學生。以往大家一痛就吞止痛藥,但越來越多醫學研究發現,偏頭痛患者如能補充鎂、維生素B群等關鍵營養素,有高達八成機會有效減少發作次數與強度。原因在於神經與血管順暢運作需倚賴足量微量元素,缺乏會加劇慢性疼痛。單靠藥物多半只能緩解表面,長期仍需調整根本營養結構。

以生活經驗為例,許多上班族、長期待辦公室的設計師患者,透過多補全穀、蔬果及建議的營養補充後,偏頭痛顯著減輕;甚至有人因此擺脫長期賴藥副作用。這說明現代慢性頭痛背後常藏有微妙的營養失衡。

專家因此建議:身體慢性不適時,可從調整日常飲食開始,例如提高全榖雜糧、深綠色蔬菜、水果的比例,有需要時評估補充專業營養品,像B群與鎂等。飲食習慣若優化,藥物除了急性時用,長期下來身心狀況會明顯升級。這種理念逐漸進入「營養醫學」領域,也被證實能有效協助停藥、改善慢性症候。想進一步瞭解營養醫學在情緒進食、慢性病等實例,推薦參閱「擺脫情緒性進食 營養師推8食材有助好心情」。

年輕化骨鬆警訊:錯誤飲食與營養失衡背後的風險

骨質疏鬆已不再只是長輩的專利,現在很多30多歲女性就有骨量過低狀況。以台北職場女性群體為例,愛美減重流行極端節食、高鹽美式飲食、鮮少運動,結果不光骨密度降,連牙齒提早出問題。年輕女大生僅靠蔬菜水果減肥,卻忽略鈣質與蛋白質攝取,最終檢查竟然出現骨鬆、甚至早期骨折病例。

這些現象其實是快餐文化與減肥迷思聯合的縮影。專業營養師強調,骨頭的健康要從國小、青少年時期養成,長大後更需持續關注,如果日曬不足、乳製品與堅果類吃得少,外加運動參與度低,很容易骨密度悄悄流失。嚴重時甚至會顯現出皮膚老化鬆弛等連帶問題。

日常可以怎麼做?建議每日補充足夠牛奶、乳酪、無糖優格、深綠色蔬菜、多樣堅果,同時少吃重鹹食物,維持長假日適量日曬。要了解減鹽與健康飲食對骨密度保健的更多指引,可善用「均衡飲食及規律運動,健康營養沒煩惱」一文作為教材參考。

補維生素D的兩難:防曬保護下營養攝取的取捨

維生素D是骨骼以及免疫調控的必備營養素,不少長輩和小孩都被建議「多曬太陽」。但根據醫師許哲綸說明,台灣防曬意識抬頭,多數人擦了SPF50防曬乳後,紫外線UVB幾乎進不來,皮膚合成維生素D效率大打折扣。現代人重視肌膚健康,卻反而忽略了維生素D的陽光來源,結果是即使常在戶外生活,體內依然檢查出缺乏維生素D。

那要怎麼辦?建議如缺乏維生素D、年長者或骨鬆高風險族群,不妨透過乳品、鮭魚、蛋黃這些食物補充,或考慮合適的口服營養補充品。防曬與營養取得剛剛好的平衡,不再是單一取捨,而是雙管齊下的智慧管理。對有意瞭解維生素補充及相關營養補給現況的讀者,可延伸閱讀「營養講座」。

癌症治療弊大於利?化療副作用與安全療法發展

根據111年台灣國人癌症登記,平均每四分鐘就多一名新癌症患者,不僅年長者,40歲以下族群也急遽增加。近期國際研究也證實,幾種主流化療藥物除了「殺敵」也會連帶傷害健康細胞的DNA,造成細胞提早老化及出現不正常變異。對兒童或年輕癌症患者更嚴重,三歲癌童甚至會因多次化療產生如八旬老人的細胞磨損。

因此醫界呼籲,在不得不採取化療的同時,要同步輔以營養支持,像是多攝取抗氧化的蔬果、堅果及天然蛋白,有助修補損傷、維持好的血象與免疫力。此外,科學家也持續投入副作用更低、標靶更精準的抗癌新療法研發。

癌症病人的家屬及個人如何日常照護?最重要莫過於規律營養飲食、維持好心情、定期回診。要針對男性攝護腺癌飲食地雷、抗癌食材及營養調整方案有更深入瞭解,請參考「攝護腺癌竄升男癌第3位!營養師揭飲食地雷與抗癌食材」。

產業創新與健康意識:現代營養新風貌與前景

健康飲食市場近年快速轉型:蔬食、植物蛋白、健康零食、各式功能補充食品都搶進春筍般崛起。台灣本地食材如鷹嘴豆、樹豆、野薑花結合產地特色,創新變身穀粉、餅乾、能量棒—這些產品兼顧美味同時,也考慮到環境永續和健康機能。

現代人對慢性病預防、抗氧化、助眠營養品的接受度節節高升。休閒零食趨向健康化,助眠補充品更從通路擴展至便利商店(如GABA奶粉、芝麻粉飲品、含GABA功能性巧克力與茶品)都成為消費新寵。

產業競逐的焦點,不僅是配方創新與便利性,更強調科學根據、功效認證與消費者體驗。例如運用大數據或個人化營養顧問服務,讓每個人都能微調出適合自己體質的健康飲食規劃。未來不只台灣,全球健康食品市場都將朝這方向進化。

在政策與產業共同推動下,營養講座及大眾衛教活動可拉近城鄉差距、延緩醫療資源損耗。消費者如何落實日常健康營養?建議多利用公開資源,參加講座或善用網路健康諮詢,吸收實證新知,才能自信又聰明地選出適合自己、同時照顧地球的健康飲食。