先聽聽AI怎麼看

花蓮馬太鞍溪右岸導水路完工,成功降低光復市區洪災風險

2025年9月28日深夜,水利署宣布完成馬太鞍溪右岸光復堤段導水路工程,將堰塞湖洪水導引至河心,顯著降低光復市區洪災風險。該工程於璨颱風過後緊急趕工,有效緩解光復盆地南北高度差異帶來的洪水壓力。水利署表示,接下來將全力在兩週內完成堤防搶修,並計畫於2026年汛期前完成河岸沿線整體復建,提升區域防洪韌性與安全。

堰塞湖溢流引發災害,政府啟動多面向救災與復原行動

今年7月因薇帕颱風導致馬太鞍溪上游形成高達約200公尺的堰塞湖,最大蓄水量約9,100萬立方公尺。9月23日璨颱風豪雨引發堰塞湖溢流,洪水攜帶土石沖毀馬太鞍溪橋,下游光復鄉遭嚴重淹水並造成多人傷亡。花蓮縣政府持續召開前進指揮所會議,協調清淤與生活秩序恢復作業,並持續關注災後心理輔導。水利署及相關部會則強化預警與河川疏濬,防堵後續災害風險。

交通部與公路局調配替代路線,確保救災與民眾通行順暢

由於主幹道路受損且交通負擔加重,交通部與公路局指示長途車輛改行駛台11線及台30線,避免光復市區及災區路段壅塞。同時,投入六條接駁路線協助災民移動及救災團隊進出,193縣道也實施單向疏導管制,以保障救援車輛優先通行。節假日蘇花路廊交通順暢,顯示交通調度策略成效,為後續災區交通管理提供寶貴經驗。

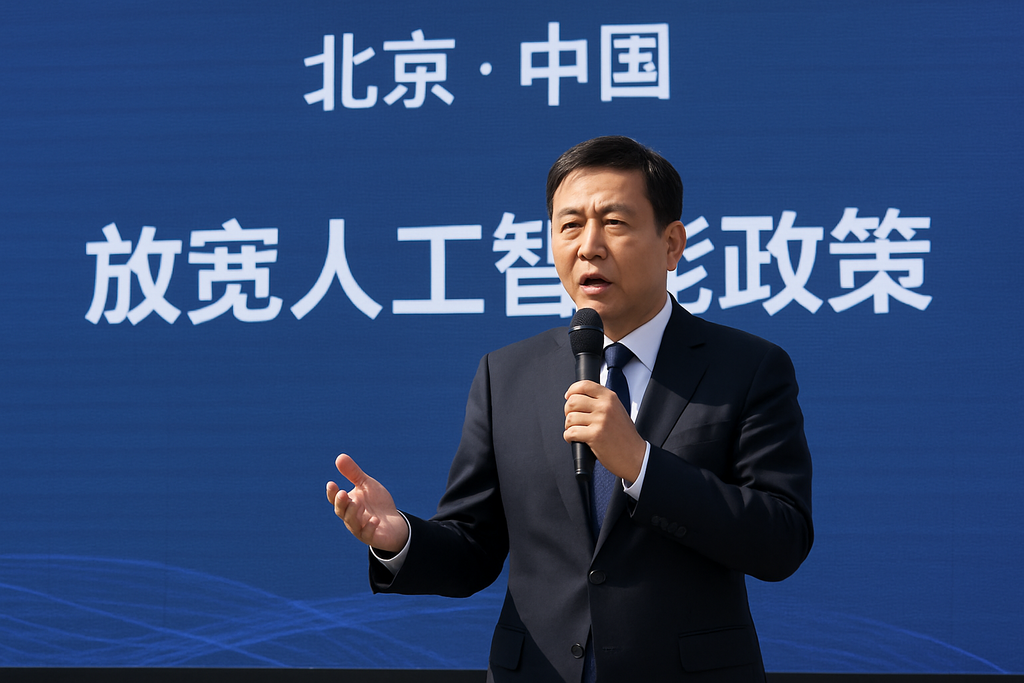

水利署嚴防假消息流竄,持續強調資訊透明與社會穩定

災害期間,部分網路謠言與未經證實消息擾亂災區秩序。水利署嚴正呼籲民眾勿輕信非官方訊息,並與多部門合作管理輿論,避免恐慌擴散,維護社會穩定。此舉彰顯災害應變中資訊公開與秩序維護的重要性,並強化公眾對官方救災工作的信任與配合,保障救災順利推動。

後續復建規劃與專家建議 針對防洪系統深化整體韌性

現場調查顯示光復堤防有長達730公尺的大裂口,市區南低北高地勢易引洪水倒灌,為受災主因。河道淤積深度達3至5公尺,蓄積土砂量逾千萬立方公尺。內政部已啟動升級警報系統,提升民眾應變能力。復建計畫包括兩週內完成搶修,三個月內穩固加強,並於下一汛期前整頓整條河岸,提升防洪結構適應極端氣候條件。專家建議水患治理應從傳統硬體工程轉為流域整體規劃及「與水共生」理念,提高山溪河川治理長遠安全。

社會影響與區域未來挑戰 原住民族社區重建備受關注

光復鄉為阿美族原住民主要聚落,此次災害影響其住房安全與部落文化生計。居民對砂石場存在疑慮,政府已澄清與此次災情無直接關聯。多數家庭面臨家園重建與心理創傷,復原過程需社會持續支持與資源挹注。專家與政府呼籲防災政策更重視原住民族權益,推動自然資源共管與永續發展。

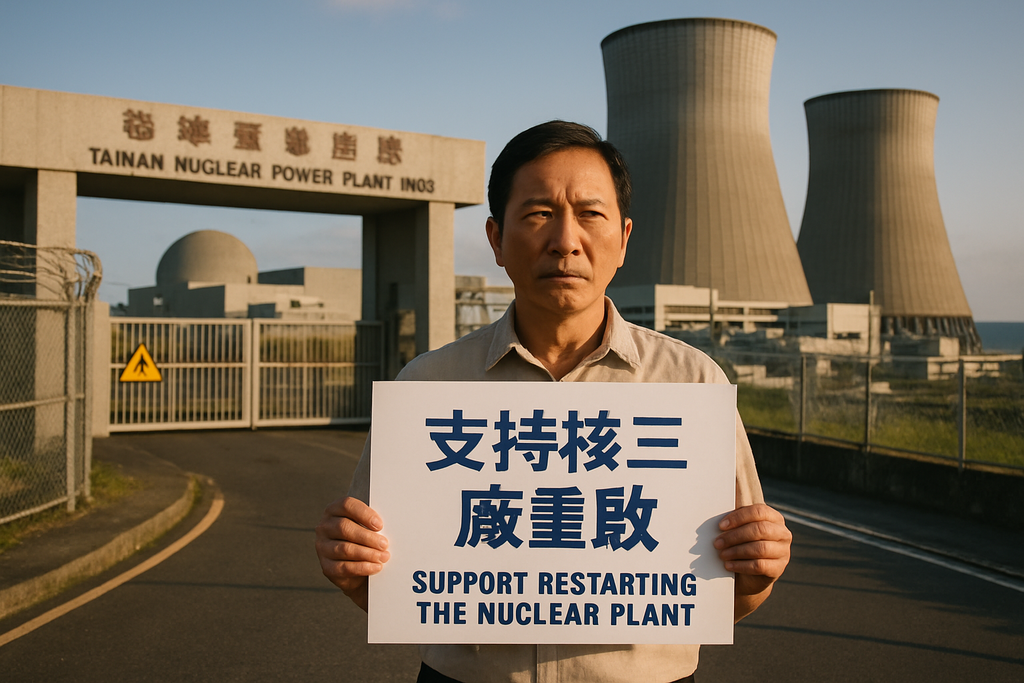

政策啟示與未來展望 加強監測與洪水管理體系

此次溢流事件凸顯台灣河川年輕、地勢陡峭及氣候極端化帶來的堰塞湖風險。政府將持續推動衛星與無人機技術監測,加強即時預警與群眾動員。治水策略將由傳統工程導向生態復育、土地使用規劃與多元減災整合。復建工作不僅著重基礎設施提升,也兼顧心理復原及地方產業振興,為光復鄉打造更安全且韌性的未來。

【延伸閱讀】建議可參考花蓮災民旅宿補助啟動 中央每日最高補助2000元至多14天與花蓮強颱樺加沙災害 南良國際捐贈1175件保暖防潮物資支援災民以取得更多資訊。