先聽聽AI怎麼看

產業關鍵人物來台:黃仁勳訪問點燃能源政策辯論

台灣政經發展近年來持續受到全球矚目,特別是輝達(NVIDIA)創辦人兼執行長黃仁勳近期來台,更讓產業與能源政策成為關注焦點。這是他第三度踏上台灣,來台不久,就馬上前往台積電,與公司高層針對包含Vera Rubin最新AI晶片、Spectrum-X Photonics交換機等話題深入討論,展現輝達與台灣產業產學合作的緊密連結。黃仁勳強調,輝達的AI晶片沒有後門,與台灣持續保持開誠布公且穩定的關係,並點名台積電是國際資本最值得信賴的企業之一,顯示台灣半導體產業的世界競爭力與吸引力仍居高不下。

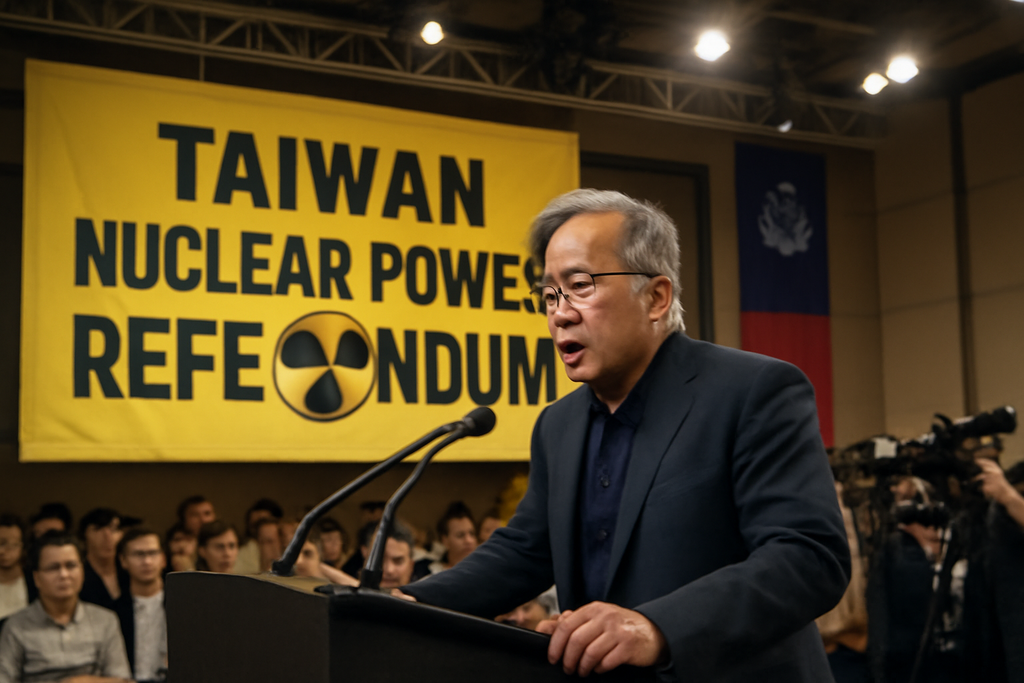

更引人注目的是,這次黃仁勳抵台剛好碰上核三延役公投即將登場,在訪問現場,有媒體直接請問其對於核能議題的看法。面對外界提問,黃仁勳也沒閃躲,坦言「核能也是一個很好的選項」。他進一步說明,AI工廠巨量運算、半導體場域的正常營運高度仰賴穩定電力,如果缺乏強韌的能源基礎,台灣要想持續追趕全球科技趨勢與保持產業升級會相當困難。他的發言,不只對政策制定者形成巨大壓力,也讓社會大眾更聚焦在能源布局與產業發展的關鍵連動。

▲ 黃仁勳強調AI、半導體產業發展對能源政策的高度仰賴,台灣內外政經局勢因此壓力倍增。

核三公投成全民焦點 能源政策的兩難與未來選擇

隨著黃仁勳與台積電合作議題升溫,全台也正熱烈討論核三延役公投。這波公投不僅影響基層選民的認同與投票意向,更是台灣能源路線轉彎的指標。事實上,台灣長年推動「非核家園」政策,許多民眾認為應加快發展再生能源,然而現階段的能源穩定性卻讓產業界充滿隱憂。

以民眾黨主席黃國昌為例,他積極號召基層支持同意核三延役,但面對媒體詢問是否有把握公投過關時,僅簡要以「昨天和韓國瑜同台,市民都很熱情」帶過,並未直接承諾,這反映政治人物在面對社會重大分歧時,往往選擇留有餘地、降低風險。不過,能源公投其實不單純是電力來源選擇,還牽連台灣產業升級瓶頸、再生能源發展可能性、極端氣候因應與國外投資信心等多重層面。

公投議題進一步加劇世代與價值觀分歧。年輕族群普遍重視永續發展,支持再生能源擴張;但產業界則急於尋求短期穩定電力。這樣的分歧象徵台灣正走入能源民主深化階段,各界對於如何在安全、產能、綠能、環境之間找到平衡點,成為衡量民主成熟度的重要指標。

▲ 當能源公投成為社會討論主軸,台灣各界對產業升級、民主機制及永續發展的多元選擇進入新階段。

黃國昌輿論爭議不斷 民心信任陷落中的政策博弈

近年黃國昌領軍的民眾黨成為國會新主力,不過,黃國昌本人面臨的輿論考驗與政策操作屢遭爭議。由於兒子具備美國籍議題延燒,黃國昌則回應「太太很不高興」,這番個人化回應在社群和政壇上引發更多批評與討論。政治對立氛圍下,不僅對手,媒體也藉此質疑其愛台立場與領導正當性。

除了個人議題,黃國昌於立法院主導修法,例如《刑事訴訟法》第101條調整,讓不少法律界人士和檢察機關質疑新法會刺激勾串共犯,甚至造成犯罪趨勢集團化,被批評「黑化台灣」。再加上曾針對澎科大有學生設籍卻未收到投票通知單疑雲,讓選舉公正性議題受到各界重視。上述這些事件層層疊加,導致社會極化加深,選民對政治人物難以理性評價。

從真人罷免案、選舉機制爭議到政黨操作,這些操作在 「2025年台灣罷免潮引發政局震盪」深入評析,都可看出台灣社會在個人、制度與政黨利益三方面的互動、信任如何日益被拉扯,考驗著台灣民主的深化與穩健。

罷免潮、兩極分化與民主指數 台灣政治裂痕加深

2025年台灣經歷史上最大規模罷免潮,雖然沒有如預想大改變政治生態,但社會分裂、政治對立更形明顯。一年來,藍白立院合作、派系盤整,地方勢力互有消長,罷免與反罷免行動雙方大規模對決,台灣民主體制本身的脆弱度被赤裸展現,並持續受到國內外高度關注。

近期多項民調顯示,賴清德施政滿意度創新低,根據7月與8月分別由震傳媒和TVBS進行的調查,其滿意度分別僅有35.5%與28%,不滿意度甚至衝到50%與55%。政治信任危機顯示部分人對制度深感不滿,甚至有二成以上民眾支持強人政治,這正是台灣民主自由深化過程中必須警覺的現象。

想深入了解這波民主危機與分裂現象,可參閱「台灣民主指數連兩年下滑 有20%人甚至支持獨裁?」,以及更剖析策略的「台灣『大罷免』慘敗的五個啟示」,多方觀點剖析分裂背後的成因與警訊。

▲ 罷免潮未如預期翻轉政治版圖,卻暴露社會裂痕與民主體制自身的挑戰。

內外挑戰交織:科技、產業與國際政治影響下的台灣

台灣此刻不只要解決國內朝野內鬥與公投議題,更正遭遇國際政經巨浪考驗。美中博弈升溫,美國今年再升級關稅壁壘,AI與半導體板塊的策略風險大幅提高,也波及台廠的國際市佔與外部投資人信心。加上能源政策搖擺不定、立院職權修法爭議、司法案件延續,這些內外壓力同步加劇,讓台灣產業與政策決策都陷入不確定氛圍。

例如,2024年立法院經歷一連串國會改革法案修正與院外抗爭,部分條文後來被憲法法庭判決違憲立即失效,反映法治運作穩定度受考驗。此外,民眾黨主席柯文哲也因司法案短暫羈押,衝擊藍白兩黨合作,儘管兩黨仍在立院維持議題策略,外界普遍認為台灣面臨政策穩定困境。

不僅如此,近一年來民進黨發起大規模罷免涉及31名立委與新竹市長,國民黨與民眾黨一起推動反罷免,藍白協作更加明顯,2025年甚至還有「戰獨裁」大型遊行。產業界在觀看全球經濟態勢之際,也需正視美國相關產業與貿易新政策帶來的長期衝擊。這與「美國升級半導體關稅衝擊台灣產業鏈 台積電領軍面臨轉型挑戰」觀點呼應,一旦任何一環出現動盪,國家系統性風險將同步擴大。

▲ 國際政經環境劇變,給台灣科技產業與政策穩健帶來前所未見的複合型壓力。

媒體生態與新興政治文化 社會分歧下的對話契機

近年台灣新媒體與網路力量已深度影響政策與政治生態,從網紅聲量消漲、小草粉絲回流到館長、中國相關爭議、四叉貓與黃國昌臉書交戰,都反映出新型網路粉圈文化對社會議題的引爆能力。政策討論、罷免潮、能源公投等議題的傳播速度更快、立場更極端,也讓政策和政黨溝通成本提高。

目前,媒體輿論場成為政治操作與議題擴散的新版圖,政治人物形象經營也愈來愈仰賴網路聲量。民意表述不再只是傳統的選民支持,更容易受到社群平台情緒驅動,導致輿論泡沫與政策溝通往往陷入困境。像外部學者野島剛就提醒,台灣若讓分裂言論與仇恨擴大,恐將從政治文化蔓延到國家制度與社會安全底線。

對想進一步了解台灣罷免潮源流、政治新生態有興趣者,可參考「台灣政壇為何爆發『大罷免』?未來政治走向又如何?」,可從多元面向檢視政局與社會發展的互動關鍵。

▲ 新媒體、網紅與網路空間正形塑台灣政治新生態,反映社會分化與民意流動的快速變遷。