先聽聽AI怎麼看

國際局勢迎來新冷戰徵兆:動盪下的多重挑戰

邁入2025年,全球政經環境彷彿進入新冷戰模式,美國、印度、中國彼此較勁不鬆懈,從經貿到軍事、科技到外交,台灣等亞太國家夾縫求生。地緣對立、聯盟關係更加分明,美日韓聯手應對北亞安全威脅,南海、台海與中印邊境摩擦明顯頻繁。這波國際動盪,也深刻影響全球經濟結構、供應鏈重組,甚至轉化為一般民眾的社會壓力。

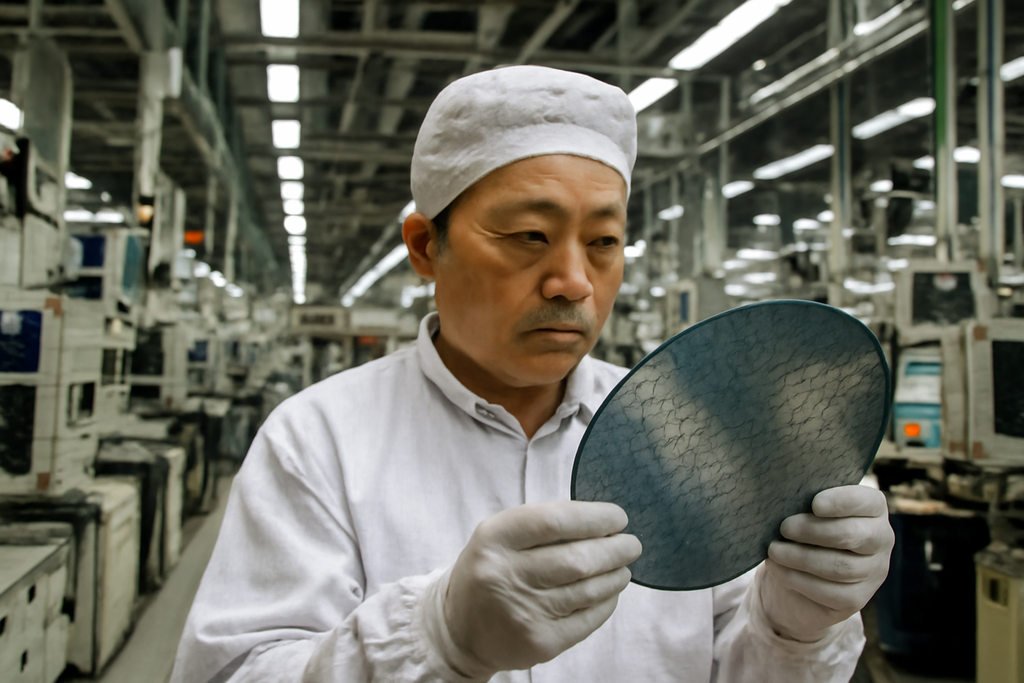

▲ 國際政經變局與地緣風險推升台灣等亞太國家安全與經濟挑戰,產業需因應全球供應鏈重組。

除了美中印主導的新冷戰格局,歐洲也因俄烏戰爭拖延而資源吃緊、對烏克蘭的援助出現明顯疲態。與此同時,中東地區經歷沙特與伊朗的破冰,卻又因巴以衝突熱度不減,區域和平依舊難以維繫。對台灣而言,需積極檢視外交政策、產業應變與國安布局,精準調整對外關係與經濟戰略,才能在多變國際棋局中穩健前行。

近來,香港積極深化國際化經貿優勢,強打貿易中心與「一帶一路」平台角色,這種結合國家大戰略與在地機會的發展,啟示台灣如何以靈活策略鞏固國際地位。此外,中國對日本啟動旅遊制裁、北京國際電影節跨界融合等新動向,也凸顯文化、經貿與國家安全的全方位新互動。

川普對印徵收高額關稅:印美經貿關係面臨緊張考驗

2025年8月,美國川普政府公告針對部分印度進口商品徵收高達50%關稅,在亞洲及全球均屬罕見高標。這項措施立即讓印美雙邊經貿緊張升級。據傳印度總理莫迪前後四度拒接川普來電,凸顯雙方關係冰點。國際觀察家指出,此波關稅將重創印度出口產業,使印度不僅短期失去美國重要市場,長遠更影響雙邊經濟合作與技術交流的可能。

關稅壓力下,印度國內企業發展技術升級的步伐變慢、外資信心受衝擊,也拖累當地產業躋身全球供應鏈高層。這次經貿摩擦引發其他新興市場國家深思:過度依賴單一國家的市場或技術,未來恐再遭國際貿易政策反覆牽動。整體而言,全球經貿正大幅轉向保護主義、去全球化思維,產業如何在封閉格局重建競爭力,將是重大課題。

有亞洲政策專家分析,長遠來看,強制性的關稅與經貿壁壘,將改寫國際產業鏈,推動更多地區加快發展自主技術及區域合作,台灣產業更需抓住供應鏈重組契機,提早布局新型合作模式與市場。

美國政府謹慎入股科技業:英特爾與輝達案例剖析

近期美國政府宣布入股半導體龍頭英特爾10%,強調鞏固國家科技自製能力、降低國安風險。消息曝光後輿論關注是否對AI晶片巨頭輝達(NVIDIA)複製類似動作。美國財政部長貝森特隨即澄清,目前不打算入股輝達,不會擴大財政介入,維持市場健康競爭。

![]()

▲ 美國政府入股半導體業,牽動全球科技產業競合關係與供應鏈結構調整。

這套策略反映出美國對要害產業的保護態度,既要防堵關鍵技術外流,也不願以過度干預影響企業自主運作。在科技戰升溫背景下,國家力量與產業分工界線更加清晰。以台灣產業角度觀察,半導體鏈條、AI晶片供應關係都被新一輪地緣政治拉高重要戰略層級。

延伸閱讀可參考「美國加碼投資英特爾強化半導體自主,台灣產業鏈面臨轉型與地緣挑戰」。

此外,近期Google等大型平台演算法調整,強調內容品質與E-E-A-T標準(經驗、專業、權威、信任),對於產業知識、科技評論深度要求極高,台灣科技媒體與企業內容行銷策略也需要與時俱進。

南海態勢敏感升溫:中美軍事與地緣摩擦新動向

八月初,中國海警船與軍艦於執勤中發生自撞事故,官方罕見承認並安排船艦返航維修,意外曝光南海行動背後的溝通與組織問題。事件反映南海緊張情勢進一步升溫,美中亞太競逐漸趨白熱化。最近美日韓進一步加強軍事同盟協作,東協局面壓力倍增。

▲ 川普政府強硬對外政策,推升國際地緣風險與區域安全複雜局勢。

南海情勢本就是大國博弈焦點,不只是中國與鄰國爭議,更涉及美國與菲律賓、台灣、日本等盟友協作。近期美國擴大駐軍及基地合作,引發中國嚴正抗議。類似的格陵蘭外交暗戰、資訊攻防、經濟利益拉扯,更顯國際布局由明轉暗,傳統與新型安全威脅同步升高。

想深入瞭解台灣產業因應美國政策調整的策略,可參考這篇報導。

另外,亞洲地區軍事對抗連動加劇,日韓與美國領袖在戴維營開會、形成軍事新聯盟,日本與韓國強調共同回應區域威脅。菲律賓則增開對美軍事基地,黃岩島、仁愛礁爭議不斷,中菲矛盾升級,南海安全不確定性持續高檔。

狹縫中尋生機:全球市場動盪下的台灣因應之道

全球市場頻現震盪,台灣資本市場同感波動。近期台股受到美中政治緊張、大國政策轉彎等多重風險,一日內急殺700點,投資人信心考驗加劇。產業界則以正面態度應對,生命科學、生技、電子零組件等持續展現韌性、吸引外資留意,部分專家樂觀看待產業基本面,相較於其他亞洲開發中國家,台灣的產業根基與供應鏈優勢仍具競爭力。

▲ 全球政經變動帶動供應鏈再造,台灣電子、生技產業尋求新生態定位。

台灣產業面對複雜環境,愈發注重多元布局及風險分散策略。航空運輸、傳產製造、服務業等同樣受外部衝擊,政府政策也加大力道協助產業調節與升級。許多龍頭企業加速數位轉型,主動強化供應鏈韌性,建立更多備援、降低單一地區依賴。此外,當局調整產業扶植與資本市場監管,使經濟基礎持續穩健。

大量專家建議企業把握關鍵時刻,強調基本面分析、動態調整投資組合、擴展跨國合作,不被短期行情牽動失去中長期競爭格局。企業也加速國際人才交流、參與全球標準制定,搶攻AI與綠能等新產業利基。

能源與半導體新戰略:穩定政策關鍵產業前路

國際地緣板塊不穩,能源轉型策略與半導體自主研發愈形關鍵。全球貿易環境不再友善,每次制裁或政策反覆,都會影響技術標準、原物料掌握、市場佔有率。政府必須制定穩健且具備前瞻性的產業政策,協助企業在全球供應鏈革命中掌握技術創新、落實「淨零碳排」目標。

▲ 全球地緣變局推動產業結構洗牌,台灣需強化能源與科技戰略,穩健面對風險。

台灣作為亞太重要科技重鎮、半導體產業鏈核心,確保供應安全、自主技術能力關係國家經濟韌性。近年產業主動投入再生能源、電動車、智慧AI相關領域,企業不僅強化上下游協作,更加重視跨國研發資源整合,發展策略資產。政府與企業並進推動多元備援、強化產業安全防線,讓台灣在國際亂流挑戰下穩中求進。

再者,全球供應鏈重洗牌,台灣產業界積極參與國際合作與自主創新,布局全球市場,打造兼具合作與獨立的雙重競爭力。民間專家亦提倡政策須聚焦電力改革、資安防護、產學技術鏈結,確保台灣未來10年於半導體、再生能源、數位經濟的穩定發展。

更多相關情勢與台灣區域安全分析,可參考「全球多重衝突與天災成新常態,台海局勢與美中角力加劇亞太安全緊張」,以及外部觀點「國際情勢衝擊再生能源投資,專家:穩定政策將有助解決供需失衡」,汲取更多產業發展前瞻洞察。