先聽聽AI怎麼看

大腦免疫與排毒:揭開神經健康新視野

長期以來,大腦健康的討論大多集中在神經元、血液循環與營養,但近期刊登於《Cell》的研究首次聚焦於肥大細胞(mast cells)在大腦內的多重功能。這項突破讓我們重新認識腦部的免疫調節機制,不僅僅是過去認為的單向防禦,更深度參與大腦環境的穩定與自我清理。

研究證實,肥大細胞有調節腦脊髓液(CSF)流動的能力。腦脊髓液不只是大腦的「養分快遞員」、「防撞氣墊」,更是代謝廢棄物、清除異常蛋白的「環保清潔隊」。當肥大細胞調控失常,毒素無法順利帶出,便提高包括阿茲海默症在內的神經退化症風險。換言之,大腦的「清道夫」如果當機,細胞就容易「髒亂出包」。

這項發現回應了台灣步向高齡社會、失智人口快速攀升的現況。由藥物到營養、從藥廠到社區,現行的失智症及腦健康防治已著重於加強清除大腦廢物。台灣在推動失智友善社區、公共衛生策略與早期預警系統時,應更積極整合國際新知與跨領域人才,提升全民腦健康素養及預防失智的能力。

▲ 台灣健康醫療新趨勢不僅聚焦慢性病控制,也強化腦部排毒、防失智與預防醫學新格局。

極端氣候下的健康挑戰與保險新思維

全球氣候暖化讓台灣面臨更多高溫衝擊,動輒飆破35度已變成夏天常態。熱傷害、中暑案例年年攀升,許多新聞頻見年長者、兒童及戶外工作族群中暑送醫,不只白天熱,夜間高溫也會造成隱性風險。

由於熱傷害屬意外且與疾病鑑別須明確,保險理賠時條款細節特別重要。目前多數醫療與意外險將中暑納入給付,但必須同時屬於「突發、外來、非疾病性」。此外,投保內容對於從事高風險工作的人、就醫時間,以及原有慢性病情皆可能影響理賠標準。民眾購買保險時,建議仔細審閱條款,避免理賠糾紛。

熱問題帶動公衛防治需求及保險產業的改革。專家呼籲建立社區預警機制、熱傷害預防知識的推廣,以及加強住宅和職場的氣候適應設計。保險公司也應轉型投入健康促進與風險教育,讓保險理賠不再是事後救急,而是共同營造高溫友善環境及健康生活型態的動力。

進一步了解慢性病與極端氣候健康議題,可參考「吳淑珍休克送醫引關注 台灣長期臥床慢性病患者健康挑戰與照護困境」。

慢性病防治轉型:飲食科學與生活型態的雙重戰線

肥胖及代謝症候群一直是台灣民眾健康的隱憂。以譚敦慈家庭的經驗為例,兒子因升學壓力體重一度衝到110公斤,經過合理飲食及生活調整,成功減重40公斤,連帶改善脂肪肝與高血壓,證明小習慣改變有大效益。

許多國際與本地飲食新知不斷推翻過往觀念。例如,有研究指出透過適量芒果替代主食,反而有機會穩定血糖、改善代謝,說明高糖水果不必全部禁止。慢性病患者飲食不應一味政令化,而是要多元參考研究證據、個案差異。

當前台灣飲食型態快速西化,外食依賴、油糖攝取上升、蔬果攝取偏低,導致慢性疾病年齡層下降。專家提醒,健康飲食必須均衡、適量、色彩多元,多補充抗發炎蔬果、天然堅果。同時,健康飲品廣告充斥,民眾選購時務必檢查糖分含量與成分標示,不然恐怕喝出中風與慢性病高風險。

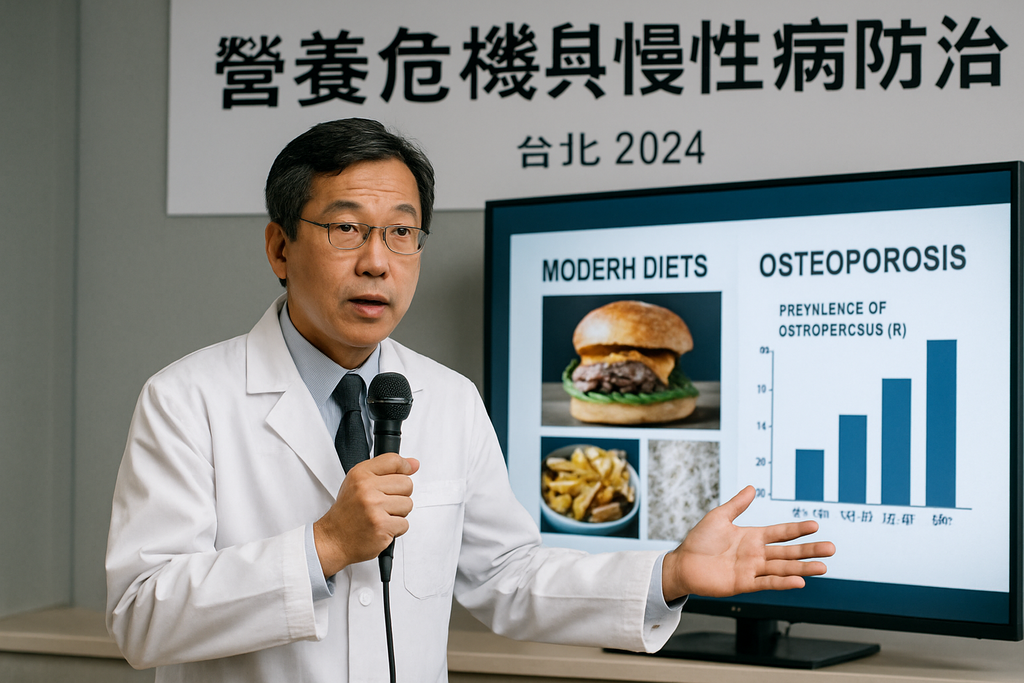

▲ 飲食型態劇變加速慢性病風險,健康政策推動需跟上國際潮流與在地習慣。

想了解更多飲食與健康轉型議題,建議閱讀「現代飲食轉型引發營養危機,專家提醒均衡攝取防慢性病與骨鬆年輕化」。

心理健康、維生素D與認知衰退:預防失智的關鍵時刻

新近研究提醒,中年人只要出現明顯的憂鬱、焦慮徵狀,到了老年失智症的風險就會大增。台灣社會長期忽略心理健康,不論是職場壓力還是家庭經濟困擾,焦慮或憂鬱常以隱性方式破壞神經傳導,促使認知退化提早發生。

維生素D在精神與腦部健康上的作用近日備受重視。缺乏維生素D會減少多巴胺與血清素生成,連帶影響情緒和思考活力。醫療單位建議長期少曬太陽、年長者及深膚色族群可適當補充維生素D3,不僅預防骨質疏鬆,同時降低憂鬱和失智風險。

▲ 健康三大支柱:心理平穩、飲食均衡、規律運動,是台灣全民防失智與防慢病的重要基礎。

社區衛生推廣必須將「心理健康」拉高到和身體疾病同等地位。建議有家族精神病史、中年高壓族群、熟齡族參與心理諮詢與認知功能篩檢,才能早期介入,減少失智、憂鬱交雜的雙重危機。

更多AI智慧健康、防失智新趨勢內容可閱讀「健康運動成抗癌防失智關鍵 台灣社區推動居家簡易訓練與科技輔助管理」。

科技創新驅動公共衛生:疫苗接種與健康管理的未來

醫療科技持續進化,不僅在傳染病防控、慢病照護上展現新局。以疫苗接種為例,近期美國科學家開發「牙線式」疫苗遞送技術,打破傳統打針恐懼,有望提升全民接種比率、提前防堵流行病擴散。此外,針對東南亞多地流行的基孔肯雅熱,目前尚無疫苗、用藥,民眾必須加強防蚊,尤其近日鄰近廣東、澳門病例數激增,台港澳公共衛生 alert 已拉高。(資料來源:Yahoo香港健康新聞專區)。

健康管理也隨數位化轉型迎向個人化與AI化。台灣健保署「健康存摺」將民眾醫療資料、用藥紀錄、報告整合在一個平台,方便家庭自我健康管理。連續性的健康數據,加上AI監控與早期預警,讓慢性病、骨質疏鬆、眼科視力等問題都能被及時關注。值得一提,根據最新健檢調查,台灣骨質疏鬆已成「不分年齡層」的潛在流行病,早篩早防比單靠用藥更重要。(詳見Heho健康新聞)

▲ 疫苗創新、健康存摺與AI慢病管理,驅動台灣公共衛生轉型與高齡預防醫學。

近年口服化療藥物進步,讓乳癌等患者治療副作用明顯減少,生活品質提升,中醫介入失智症治療,也幫助部分病人延緩認知退化。各項科技與整合照護發展,也將助力台灣與國際接軌、守護民眾健康。

相關醫療科技、健康數位轉型議題,可深入延伸「台灣健康醫療新趨勢:AI抗生素創新、維生素D心理照護與癌症免疫治療突破」。

長壽社會下的營養、運動與個人化健康管理趨勢

台灣進入超高齡時代,健康長壽已成全民話題。研究顯示,超級老人的活力和記憶力,更多來自積極參加社交活動、保持運動和正確認識營養。基因只是起點,日常生活與環境選擇才是真正關鍵。

高纖蔬果、抗發炎食材(像紅薏仁、堅果)、適度乳製品攝取,都是現代營養新主軸。網路流行「超級食物」說法,但專家強調沒有固定標準,每人應根據體質、需求調整。根據健檢數據,台灣女性中風與相關慢性疾病,與市售健康飲品過量攝取有相關,購買前一定要看營養標示與糖量,避免反而危害健康。

運動部分,無論是快走、游泳還是重訓,都證明有助於延緩衰老、降低失智與慢病風險。根據台灣本地資料,每週三次以上中度運動、搭配健康護照積點APP等科技工具,有助提升全民健康素養。居家運動與個人化AI健康管理已成社區新趨勢。

▲ 家庭簡易運動、社區健康管理與個人化飲食,是台灣走向智慧健康社會的方向。

鼓勵各年齡族群參考「健康運動成抗癌防失智關鍵 台灣社區推動居家簡易訓練與科技輔助管理」,根據專業建議設計屬於自己的健康生活計畫,遠離慢病、延緩衰老、提升生活品質。

最後提醒,現代健康管理要趨前於治療。台灣持續推進預防醫學、科技協作與各世代健康參與,不僅延長國人壽命,更讓高齡長壽的人生,有活力、有自主選擇,真正享受品質人生。

“`json

“`