先聽聽AI怎麼看

大罷免案與台灣民主的最新檢驗

2024年8月底,台灣政壇出現風暴。針對31位國民黨籍立委及新竹市長高虹安的大規模罷免案,掀起島內高度討論。這次罷免由民進黨及其友好組織發起,主張用全國大罷免帶動反制力量,不過歷經726和823兩波投票,結果分別都以壓倒性多數不同意罷免告終。各地不少罷免投票所門可羅雀,反映出民眾對於被動員參與政治事件有著高度警惕,甚至抵制。這一波失敗,也讓民進黨陣營必須深刻檢討運動背後的動機與策略執行成效。

這場罷免案,其實不只是針對個別在野立委的考驗,更是對全台灣民主體制的一次壓力測試。近年來,無論是疫情、能源還是兩岸議題,朝野你來我往,導致社會分歧加劇。許多人憂心罷免制度如果純淨被當成政黨仇視、報復的工具,將嚴重破壞台灣的多元民主根基,甚至形成「假民主」危機。大罷免案幾乎全滅,恰恰證明社會基層期待理性參與,也拒絕讓罷免淪為政治武器,守住法治民主的底線。

選後,不只是國民黨等在野聯盟宣稱勝利,連民進黨內部也有人檢討策略。部分聲音認為罷免案引發社會撕裂、擴大仇恨,消耗台灣有限的公民討論能量。罷免運動最終全面失利,也成為台灣民主史特有的重要紀錄。

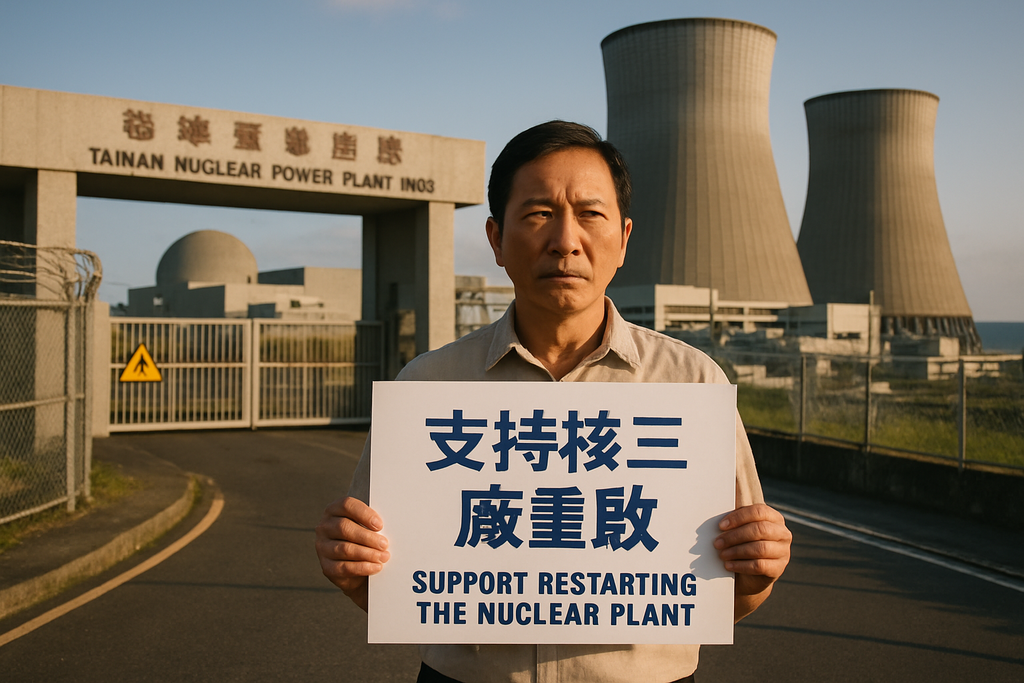

核三公投:南部選民與能源議題的翻轉訊號

與罷免案同時進行的核三廠延役公投,卻展現另一種民意貌樣。雖然因法定門檻未過關而視為「未通過」,但全台同意票高達434萬,比反對票151萬多出接近三倍,尤其在台南、高雄、屏東這些歷來綠營的「鐵票區」,同意票都明顯多過不同意票,堪稱台灣公投史少見的意向逆轉。從結果來看,台灣社會對政府能源政策與電價有著強烈憂慮,跨越了政黨對立,呈現公共議題認同大於政治意識形態的罕有現象。

國民黨立委柯志恩就分析,南部許多選民首度突破「南票北補」模式,用行動表達對核能的支持。即使綠營政治人物重申核能安全、核廢料憂慮,但這些議題顯然無法壓過民眾對缺電、電價負擔的焦慮。事實上,像是屏東、雲林等核三廠周遭沿海地帶,同意票比例竟高達七成以上,明顯透露基層能源困境與中央政策其實存在巨大鴻溝。

然而,因為受到高門檻限制,即便同意票遠高於不同意票,終究也無法推動政策落地。這就產生了「民意大勝、制度落敗」的矛盾結果,使能源議題成為未來執政團隊與社會關注的焦點與難題。

低投票率背後的冷靜省思與法制反省

核三公投這次僅有29.53%投票率,成為牽動最終結果的關鍵原因。許多評論強調,公投清冷反應了民眾對政治動員操作的排斥,以及對公投失靈的無力感。社民黨議員苗博雅就點出,過半台灣人選擇「以冷靜反應表態」,不僅僅是對單一議題,而是對公投設計與政黨濫用的沈默抗議。

不少專家與民間觀察,都認為現行公投法門檻過高,是台灣多數民意無法落實的重要結構性因素。學界也警告,如果民主制度過度僵化,公投就變成沒有實質決定力的花瓶,選務工作者更反映投開票所票箱前的門可羅雀,凸顯民眾參與公投議題的熱情遠低於預期。

有人提出,公投若綁大選,導致選務亂象頻傳,也會讓政策討論失焦—變成政黨動員的另一場延伸戰線。如何精進制度設計,讓公投回歸民意本質,成為朝野都需面對的難題。

延伸閱讀推薦公投冷清與地方投票率低迷現象剖析,了解台灣公投參與率變化與趨勢。

公投與罷免結果的政治解讀與社會反響

罷免與公投結果一出,朝野政黨紛紛發表聲明,雙方解釋角度迥異,彰顯台灣核心矛盾。國民黨及民眾黨強調民意已用選票拒絕政治動員,也呼籲政府認真檢討現行能源政策。藍營地方首長感謝選民堅守民主防線,盼望中央能接地氣,真正聽見地方聲音。

綠營內部則呈現意見分歧。有的檢討罷免失利策略,也有人批評在野黨借罷免、公投議題炒作,扭曲台灣民主討論原意。立委吳思瑤直言,「贏不等於對」,強調無論罷免或公投,都應保持民主討論空間,不該讓民主變成黨派工具。雙方對制度檢討看法一致,朝野都承認法規制仍有大幅改進空間,讓民意能更確實反映到公共政策。

若想了解多元觀點分析,可參閱吳思瑤回應藍白公投罷免解讀、民主遭誤用爭議深入報導。

制度壓力下的責任、分裂與民主深化之路

這波罷免與公投結果出爐後,民進黨內高層如柯建銘、沈伯洋等人,成為輿論檢討焦點,被要求必須為罷免失敗負起政治責任。另一方面,在野黨則以守住民主防線、反對獵巫清算為口號,凝聚支持者向心力,強化政治論述。

這正說明台灣民主雖保障多元聲音,但社會內部對立與不信任依然嚴重。此次風暴,也引發各界反思,該怎麼走人治與法治、情緒動員與理性審議的平衡路線,才能讓民主真正深化。近年來不少公民團體主張提升對話質量,強調制度創新才是台灣民主進步的正軌,減少社會消耗於政黨動員與高度對立的政治操作。

在制度調整面,部分政界人士已公開承諾,接下來會推動公投法適度改革,包括下修投票門檻、補強審查標準、促進議題理性化,讓公投與罷免真正回歸民意的直接表達,不再只是選票操作的提款卡。

台灣公投與民主實踐的制度檢討與未來改革

這次大罷免與核三公投,再度凸顯出台灣民主體制存在兩大隱憂—一是投票門檻過高形成現時障礙,二是公投與罷免被特定政黨高度操作,容易加深社會對立。國際觀察則發現,不僅台灣,包含2022年俄羅斯在烏克蘭佔領區舉辦的爭議性公投、2023年委內瑞拉針對埃塞奎博主權的領土公投、澳洲「原住民之聲」修憲案公投等,都說明公投與法制設計、選民參與與公平性息息相關,成敗在在取決於機制規範與社會包容度。對照台灣,2018年、2021年多次全國大型公投,結果屢屢因投票門檻過高、議題設計模糊而無果,投票率低迷也成常態,說明改革需求持續高漲。

針對這些問題,學界及行政機關紛紛提出,未來必須再檢討公投法設計,包括下修門檻、釐清議題主題性、強化宣傳規範、設計更合理的投票流程,並針對是否與中央大選合併投票進行廣泛社會討論。更重要的是,立法過程也必須確保多元聲音被尊重、減少政黨主導,讓投票結果真正公正反映主流民意。不僅如此,對於降低政治動員風險、避免民主失靈,也是台灣全體必須面對的功課。

總體來說,只有依賴健全制度設計與高品質公民參與,台灣民主才能繼續成熟發展。這不僅考驗政府立法與政治智慧,更需要社會各界持續關注和參與,一起走上深化改革及民主長路。

若欲進一步了解制度演變背景,可參閱《公投法》修正呼聲與未來改革方向等相關分析文章。