先聽聽AI怎麼看

台灣能源安全成國際焦點:美國法案為何此時出手?

隨著國際局勢不安定,台灣的能源安全近年在全球備受矚目,尤其是面對中國持續施壓,不論是在經濟還是軍事層面,能源是否穩定供應已直接牽動國安議題。近期美國參議院跨黨派議員共同推動「台灣能源安全與反禁運法案」,要求美方將協助台灣取得穩定天然氣供應列為優先,並積極鼓勵核能發展,更在緊急情況下承諾能源調度支援。這不僅直指台灣長年以來的能源進口弱點,也凸顯台美在亞太戰略防線上的新高度合作。

台灣高度仰賴進口能源——近9成電力來自天然氣與燃煤,面對全球供應鏈變動,每次天然氣價格波動或船運受阻,對民生日常、產業運作都造成隱憂。正因如此,美國主動立法協助台灣防止「能源被卡脖子」,正好呼應國際能源署IEA在《2024年全球能源展望》提到的:能源自主、進口多元化和儲備能力,是所有面臨地緣威脅國家不可忽略的戰略重點。這也說明美國動作不僅是挺台,更是深度綁定區域安全與產業鏈穩定。

![]()

▲ 台灣在能源及科技政策雙主軸下,面對國際壓力與內部升級的多重挑戰。

核能與再生能源戰略再洗牌 全球新趨勢對台灣啟示

隨著全球能源市場和政策重新洗牌,「核能回流」成為熱門話題。世界銀行近期放寬對核能的融資限制,釋放資金推動新興市場建立新型核電廠。日本、英國、甚至一向反核的德國也紛紛調整態度,日本將核能和綠能同列能源基石,英國則加強再生能源儲能建設,歐洲則加快降低對進口化石燃料的依賴,要強化自己能源韌性。

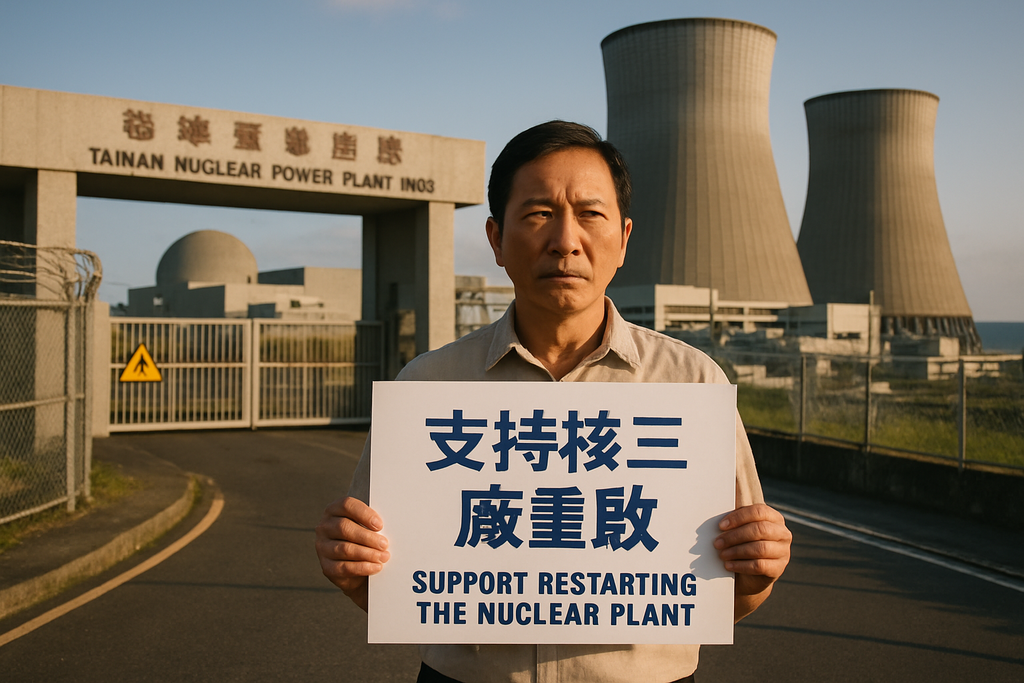

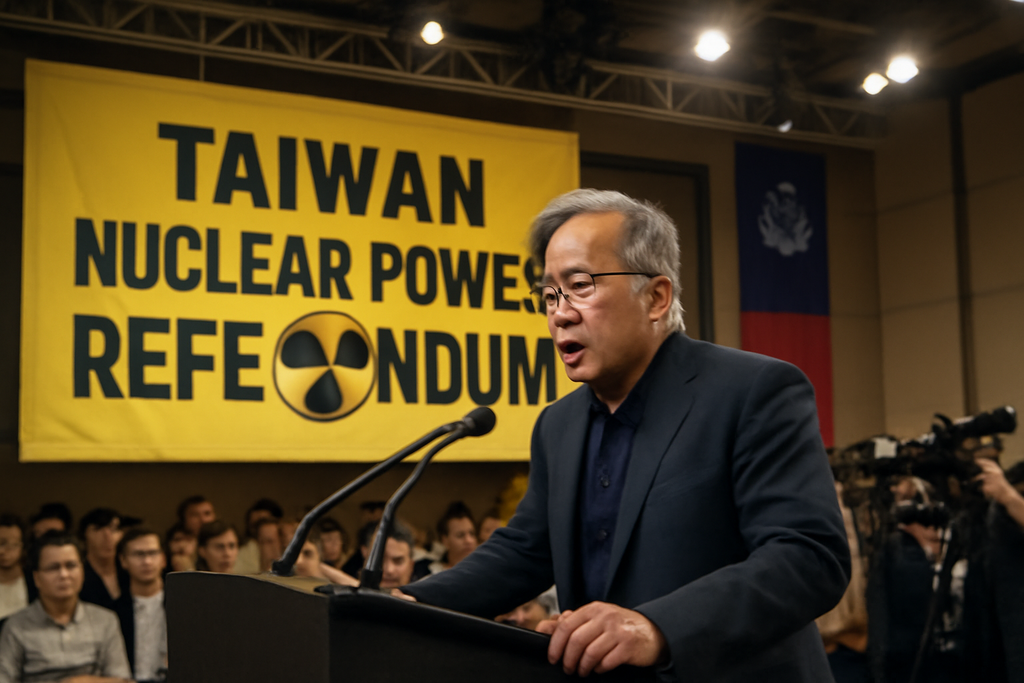

對台灣來說,這股國際「再評核」趨勢,是對持續能源轉型壓力的共鳴。台灣過往對核能的爭議從未間斷,核三是否重啟、能源轉型速度等議題更隨科技、環保、社會輿論交錯升溫。進年小型模組核電(SMR)等進步型核能開始被關注,有望為台灣帶來中長期新能源布局的多元解方。相關台灣核能政策討論可參考「核三公投高同意票未過關 台灣能源轉型與先進核能技術成焦點」及「核三重啟公投引發台灣能源安全大辯論」,掌握爭議全貌。

此外,2024年聯合國氣候大會(COP29)也特別聚焦儲能、氫能與綠色能源廊道,凸顯全球能源轉型的緊迫性。這些都對台灣推動核能與綠能如何平衡,提出實際且直接的啟示。

產業升級與能源轉型 台灣企業行動的雙重壓力

台灣是全球科技產業核心,高科技、AI、半導體等產業用電需求不斷創新高,能源穩定與否直接決定產業競爭力。像台積電、台達電等領頭企業,因應國際品牌客戶對碳排放、綠能的嚴格要求,早已積極投入再生能源採購與推動節能加值應用。以AI設備出口來看,台達電伺服器設備業績激增正是台灣產業能量與能源政策深度連結的縮影。

但這股「產業升級與能源轉型」帶來雙重壓力。企業在面對政策變革和全球綠色供應鏈準則時,除了節能創新也須應對新成本、投資規劃的不確定。國外如歐盟、英國大力發展風能與自產潔淨能源,台灣企業也被迫加快投入儲能、微電網、電力使用即時管理,否則能源斷鍊時產業將首當其衝。相關能源政策影響產業布局詳情,請參閱「國家公園光電禁令引爭議 台灣能源轉型面臨保育與供電兩難挑戰」。

▲ 台灣能源轉型的多元挑戰,包括核能公投對立與產業競爭帶來的壓力。

科技戰略、地緣政治與能源安全的深度交織

全球半導體、AI、再生能源等產業,都仰賴穩定而多元的能源供應。台灣半導體身為全球戰略支點,產能與品質長年依靠穩定電力支撐。而國際科技巨頭如特斯拉的產業規模調整、又如外媒傳出輝達有意高價併聯發科,這背後其實也是「供電安全就是競爭根本」的寫照。台灣一旦能源出現斷鍊,國際供應鏈安全將立即受衝擊,美中科技戰下,能源安全同時等於科技戰略優勢。

地緣政治則像「看不見的能源戰爭」,能源較弱的地區或國家政策稍有動盪,企業全球布局與供應鏈都難以維持。台灣這些年積極強化天然氣接收站、積極研議先進核能及暴風風電,目的就是要將能源多元化、分散風險,讓國安、產業安全與國際能見度同步提升。科技競局搭配能源策略,就是台灣下一階段產業競爭的門票。參考「台灣科技政策面臨國際競局與能源轉型雙重挑戰,半導體與永續發展成關鍵焦點」更能理解此龐大結構的交織實況。

▲ 能源與科技議題交織,台灣半導體在全球地緣與安全格局中愈形關鍵。

政策拉鋸與本地多元布局 能源轉型的內部辯論

台灣能源政策常年處於「高度政治化」狀態,核能、再生能源、天然氣都曾成為社會討論焦點。專家呼籲轉型不能流於意識形態對立,否則容易忽略實際國安缺口與產業需求。例如:離岸風電與微電網雖被認為是提升能源韌性的解方,但在土地、投資報酬出現瓶頸時,也難免掀起爭議。

核能政策幾經轉折,從公投到議會攻防,社會對小型模組核電與進階再生能源的接受度明顯升溫。能源轉型最關鍵的還是在於科學數據、國際連結與在地條件評估。想要深入台灣能源政策吵什麼、如何調和不同價值爭議,請閱讀「國民黨黨魁懸缺加劇內鬥,能源政策與國安議題成政治新焦點」及「核三公投揭示台灣核能態度轉折 小型模組反應爐成未來焦點與挑戰」。

國際能源競合新常態 台灣對未來應如何因應?

全球能源競爭進入新常態,不只在能源本身,更結合產業、地緣、甚至資本流向,例如沙國大力發展天然氣,歐盟自產綠能,美國大撒幣投資先進電池產業。2024年IEA明示,地緣衝突、清潔能源供應鏈集中、產地分布不均,增加了全球能源發展的不確定。COP29也提醒台灣,能源轉型速度和策略選項需因應新興技術與國際走向調整。

台灣未來要強化哪些做法?專家普遍建議:首先和國際能源盟友合作(如台美天然氣),建立多層儲備和多元進口方案。其次,持續投入核能、綠能和先進科技驗證,如氫能或AI驅動的能源管理;再來,提升本地產業應用與基礎設施的韌性,例如智慧電網、微型電廠。最終要平衡碳排控管、國際碳稅壓力與主權自主三大面向。台灣能源結構目前火力發電比重仍高(約85%以上,天然氣已逾45%),如何緩步擴大綠能、引入新型核能,是政策攻防的主戰場。全球新興市場對核能復甦下的機會與風險,推薦閱讀「世界銀行能源戰略轉向:核能政策解禁對新興市場的資本訊號」。

▲ 面對國際能源格局與本地轉型機遇,台灣亟需多元策略因應新常態。