先聽聽AI怎麼看

柯文哲政治獻金案庭審疑涉偽證 爆出「親回2字」證詞前後矛盾

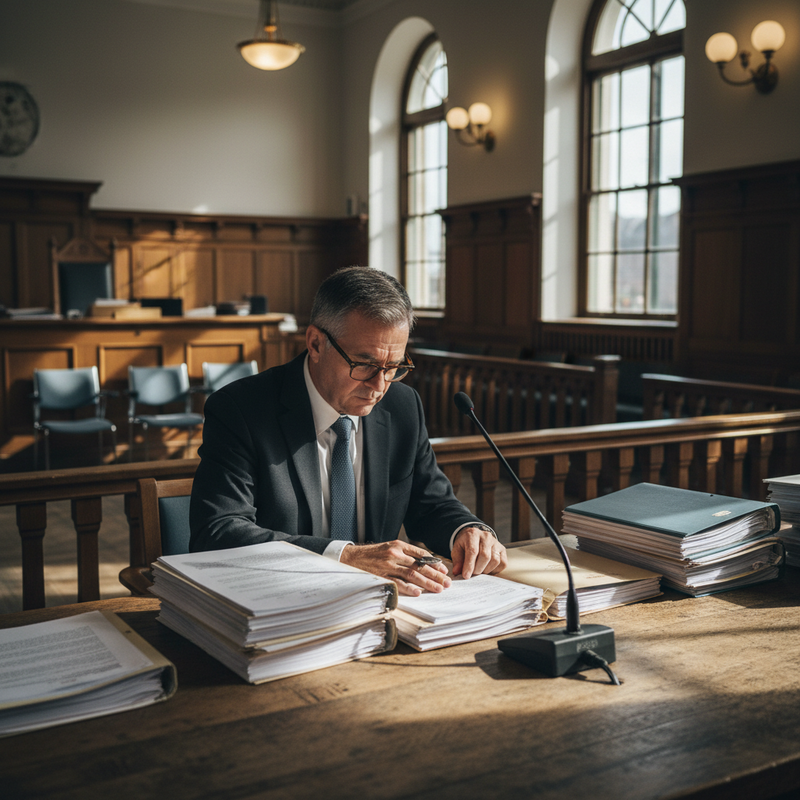

2024年6月11日,台北地方法院召開政治獻金案庭審,民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案及政治獻金侵占案,被羈押逾一年後於6月8日以7000萬元交保獲釋,限制出境、出海及住居,並須接受科技監控。庭審中,民眾黨秘書長周榆修出庭作證,卻因關鍵證詞「親回2字」前後矛盾,引發外界對其可能作偽證的質疑,掀起司法程序透明度及政治誠信的社會討論。

嚴格羈押與科技監控彰顯司法監督力度

柯文哲於2023年因涉嫌涉及京華城土地開發弊端及政治獻金侵占被羈押逾一年,反映出司法院對高層政治人物違法行為的嚴肅態度。此次以7000萬元交保釋放,並同時限制柯文哲出境、出海及住居,加裝電子監控設備,展現司法體系對政治獻金違規案件不放鬆的管控立場。

相關措施旨在避免被告介入司法調查過程,並保障偵查順利進行,強化法律公信力,維護司法的嚴謹與透明。

周榆修關鍵證詞疑雲 激化社會對政治誠信疑慮

庭審焦點集中在周榆修對「親回2字」的證詞,其前後說法明顯不一致,疑似作偽證。檢方訊問期間,周榆修先指出證據中有關鍵語句,之後自述時卻表述含糊,導致多個版本證詞出現矛盾,法庭隨即展開質疑。

此情況進一步引起社會對黨內政治獻金運作透明度的關注,也凸顯證人證詞真實性的重要性,成為本案司法審理的關鍵議題。

政治獻金監管漏洞牽動政黨財務誠信與民眾信任問題

本案揭露政黨內部財務管理失序及政治獻金監管不足的風險。當高層政治人物涉及贓款侵占,不僅損害政黨公信力,還影響社會對政治清廉的期待。

如何嚴格執行政治獻金法、加強監督與資訊公開機制,是現階段的重要政策挑戰。監管單位正依此案檢視現有法律漏洞,期望透過完善管理制度,提高政治獻金運作的透明度與公正性。

案件引發政治司法透明度與社會輿論高度檢視

輿論普遍聚焦於被告與核心證人誠信疑慮,強調司法程序公正性是民主治理的基石。類似政治獻金醜聞在其他民主國家也屢見不鮮,如何強化司法查辦與政黨資金管理是一項共通挑戰。

此案展現台灣法治體系對政治弊案零容忍態度,並藉此提升監督機制,保障政治生態的健康發展。

未來展望:促使政黨強化約束與提升法律制度

此次政治獻金案審理不僅涉及個案的司法正義,也影響整體政治監管架構的修正方向。未來政策可能強化政黨財務稽核及內控制度,推動立法修正以彌補當前監管缺口。

對政治人物及高階黨職人員而言,此案是提醒必須嚴格自律,正視公共信任責任。長遠來看,這不僅是法律層面的問題,更是提升選民信心與鞏固民主健全的重要關鍵。

▲ 民眾黨秘書長周榆修2024年6月11日庭審作證過程中,因關鍵證詞「親回2字」前後矛盾遭質疑可能作偽證,現場氣氛緊張並引起社會議論。圖為相關政黨活動示意照。

建議可參考民眾黨走讀活動爆警民衝突,黃國昌涉刑案引發政治與集遊法辯論以取得更詳盡的相關政治事件分析。