先聽聽AI怎麼看

紐約華埠舉辦第九屆「健腦日」 逾400人響應關注失智症

2025年9月26日(週五)上午,第九屆「健腦日」在紐約曼哈頓華埠中華公所禮堂熱鬧登場。本次活動由阿茲海默症關愛服務(CaringKind)與中華公所(CCBA)共同主辦,吸引了約400名失智症患者、照護者及社區長者參與。活動目標在提升華埠及廣泛華人社區對失智症的認識,提供實用預防與照護資訊,現場設置多項健康教育互動攤位、專題講座與免費檢測服務,多位地方官員代表蒞臨支持。

活動內容豐富 專家講座與健康檢測同步推廣

本屆「健腦日」為歷屆規模最大,現場設有27家廠商與機構攤位,分享健康資訊與服務。紐約大學醫學院神經科劉晶博士專題講授「保護記憶力的日常小習慣」,傳授降低阿茲海默症及認知退化風險的生活法則。律師楊佩玲說明長者財務及法律文書,協助照護家庭理清法務問題。紐約大學牙科學院副教授蘇逸英提供免費牙齒檢查,強調口腔健康與腦健康的整體連結。此外,現場還安排文藝表演、幸運抽獎、免費午餐及小禮物發放,營造社區溫馨氛圍。

全球高齡化挑戰 失智症成公共衛生焦點

世界衛生組織(WHO)數據顯示,全球每3秒鐘即新增一名失智症患者,預計2050年受影響人口將達1.52億。紐約市阿茲海默症與失智症患者超過25萬人,亞裔族群約占8%。華埠長者比例偏高,惟亞裔失智患者求助率偏低。CaringKind與中華公所自2017年起結合社區力量,透過「健腦日」活動消弭病症汙名化,推廣早期篩檢、預防知識與照護支持,提升華人社區健康意識及資源運用。

護腦策略多元 生活習慣與飲食成預防關鍵

國際研究支持以均衡飲食、規律運動及心理社交活動減緩腦部退化,例如每週攝取雞蛋可降低失智風險47%,黑巧克力、綠茶及紅茶也具護腦效果。多種腦力訓練(如電腦遊戲)、穴位按摩等新療法獲國際營養與醫學專家推薦,每日15分鐘的鍛鍊能有效提升記憶力、防止腦細胞受損。醫師提醒,護腦應從年輕開始,避免20歲後腦部功能逐漸萎縮,落實健康生活習慣格外重要。

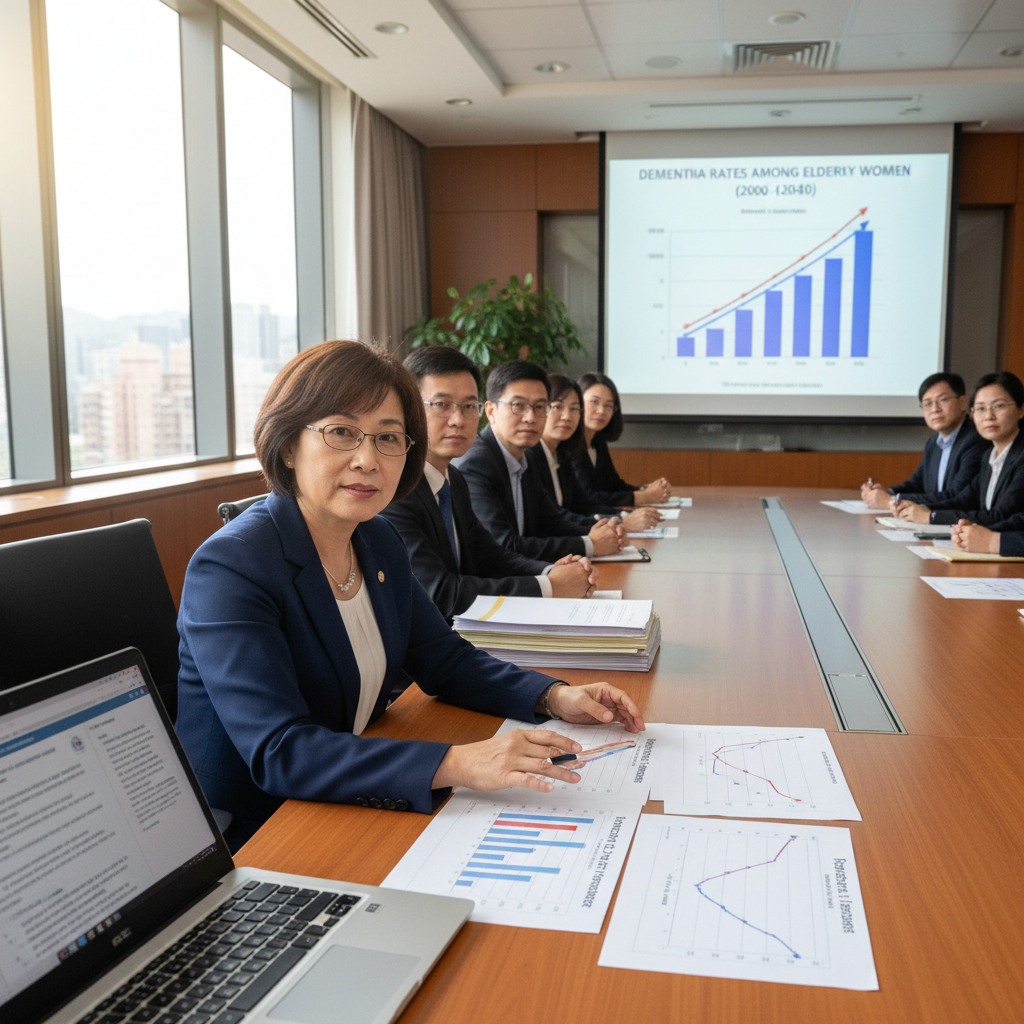

▲ 台灣高齡化下女性失智率攀升,專家建議透過精準營養與早期篩檢加強防治。

跨界合作推動 立法者支持社區健康促進行動

紐約市議員馬泰(Christopher Marte)、州參議員卡凡納(Brian Kavanagh)及州眾議員李榮恩(Grace Lee)代表均蒞臨現場,肯定主辦團隊在華埠推動失智症關懷的貢獻。立法者強調須強化失智症患者及照護者支援系統,社區協力打造失智友善環境是提升民眾生命品質關鍵。專家呼籲結合文化活動(如健腦麻將)及健康飲食,促進社區參與與失智症防治,鼓勵早期介入與持續監測。

台灣對策與國際趨勢相呼應 健腦策略著重早期預防

台灣政府將失智症列為重大公共衛生議題,積極推展「失智友善社區」政策,落實40歲起基因篩檢與生活習慣調整策略以延緩失智症發展。專家指出,掌握護腦5招(動腦、運動、均衡營養、社會互動及身體健康)為降低風險關鍵。全球失智症防治趨勢強調早期發現、科技輔助監測與跨界資源整合,期望各國透過社區化、文化適應、科技應用等方式,推動全民大腦健康。

▲ 哈佛大學近期鋰治療失智症研究揭示新療法,對台灣高齡社會健康老化策略有重要參考價值。

未來發展 聚焦科技應用與污名化挑戰

隨著科技進步,遠距腦健康監測、智能輔具及人工智慧輔助診斷將成為失智症防治關鍵。未來社區活動將更強調互動體驗及因地制宜,提升族群接受度。另文化與族群間失智症誤解仍普遍,持續教育與倡導是破除污名化關鍵。跨領域合作與政策支持有望形成完善防治網絡,使失智患者及照護者獲得更妥善生活品質保障。

綜合本次「健腦日」活動,紐約華埠社區積極響應全球失智症防治趨勢,持續推動社區參與、資源整合與知識普及,成為在地健康促進典範。

延伸閱讀可參考臺灣推40歲起失智症預防策略以及台灣高齡化下女性失智比率升 專家建議精準營養與早期篩檢防治。