先聽聽AI怎麼看

心血管藥物新證據 Beta-阻斷劑再評估

在台灣和全球,心血管疾病一直是民眾主要的健康威脅之一。一直以來,許多曾發生心肌梗塞的病患,醫師都會建議持續服用Beta-阻斷劑,幫助降低心臟負擔、預防復發。不過,近期在歐洲心臟病學會年會發表的臨床研究,帶來了全新觀點。研究結果顯示,對於心肌梗塞後但心臟功能正常的患者,長期服用Beta-阻斷劑並沒有太大額外好處,尤其女性患者甚至風險可能略為升高。

▲ 慢性病的預防、健康管理與藥物使用應配合國際新知,台灣高齡化浪潮下,醫療專家也提供多面向健康建議。

這項發現顯示,臨床治療不能用「一藥打天下」的方式。醫療決策需要個人化、量身設計,根據每位患者的心臟功能和性別差異仔細評估,避免用藥過度,或因為通則忽略了特定人群的潛在風險。台灣的醫療現場也會因此調整,促使醫師在討論藥物與治療時,更重視患者本身的需求與安全。

如果關心台灣健康政策如何回應這類變化,建議延伸閱覽「台灣推健康轉型政策 因應慢性病年輕化與超加工食品風險」。

根據最新健康資訊,現今不少台灣醫療院所也開始強調高齡長者接種肺炎鏈球菌疫苗,以降低併發症與重症風險。衛福部更宣布明年健保費不調漲,並考慮調整補充保費,進一步減輕大家的就醫負擔。

兒童味覺與均衡飲食 健康成長的基石

兒童發展階段,是建立未來終身健康體質的關鍵時期。現代家庭環境常見大量加工零食、含糖飲料,這些食物容易迎合孩子愛吃甜的本能,導致過多熱量、糖分攝取,增加肥胖和慢性疾病機率。營養師建議從家庭做起,落實「健康餐盤」,善用新鮮蔬果、全穀、瘦肉、堅果和魚類,減少糖份與油炸食物的比例,從小打造健康飲食習慣。

許多家長認為只要孩子不餓、吃得下就好,但專家強調,從小落實營養均衡,勝過日後偏食或矯正有成效。蔬菜、豆類、全穀物與魚肉,不僅能補足蛋白質、維生素與健康脂肪,魚類中更提供DHA和EPA,有助大腦與眼睛發展。飲食多元化、口味多嘗試,能幫孩子減少成長過程的偏食問題。

近來關於嬰兒配方奶糖分的影片在網路瘋傳,引起家長關注。衛福部食藥署已說明,市售配方奶的糖分主要來自乳糖,和母乳成分相同,約7%,未超過標準,但仍建議選購產品時多留意成分標示。

若有興趣深入了解兒童體能活動對心理健康的影響,歡迎閱讀「兒童體適能提升心理健康成趨勢 專家建議規律運動減緩情緒困擾」。

營養品安全引發信心危機 消費者如何自保?

營養補充品早已成為許多台灣家庭保健不可或缺的一部分,不過產品安全與品質問題屢見不鮮,近期便有維生素D3滴劑因滴管破裂及出油,引起部分家長擔憂可能誤食塑化劑。藥師提醒選購補充劑時,不只看價格和廣告,還要審查原料來源、製程檢驗和合格認證。廠商若僅追求利益,忽略品質,對消費者將產生長遠危害。

▲ 隨著台灣進入高齡化社會,維生素D補充、骨質疏鬆預防等健康議題,產品品質把關尤為重要。

這類事件也突顯政府有責任加強健康食品與保健品的品管檢驗,確保消費者安全。民眾購買時宜透過合格通路、諮詢專業醫師或藥師意見,優先選擇國內認證的合法產品,也可以透過衛福部等官方渠道進行意見反映,若發現疑似問題也可提出申訴。能夠確保食品安全,才有助守護全家健康。

此外,近期媒體也提醒,大腸癌、腸胃道惡性疾病有時會以腹脹、腹痛等微妙症狀出現,大家如果有持續不適,不應輕忽,及早就醫檢查是重要健康守則。可延伸參閱「腹脹腹痛可能是小腸癌;及早就醫檢查不可少」。

超加工食品對腦健康的隱憂

便利生活下,超加工食品充斥各大賣場和便利商店,像是即食零食、外帶飲料、速食麵等,不僅影響身體健康,根據國際與台灣多項研究,也對大腦認知功能產生負面衝擊。營養師指出,長時間依賴這類食物會提升記憶力退化、專注度下降與失智風險,甚至帕金森症等神經退化性疾病的比例也逐漸攀升。

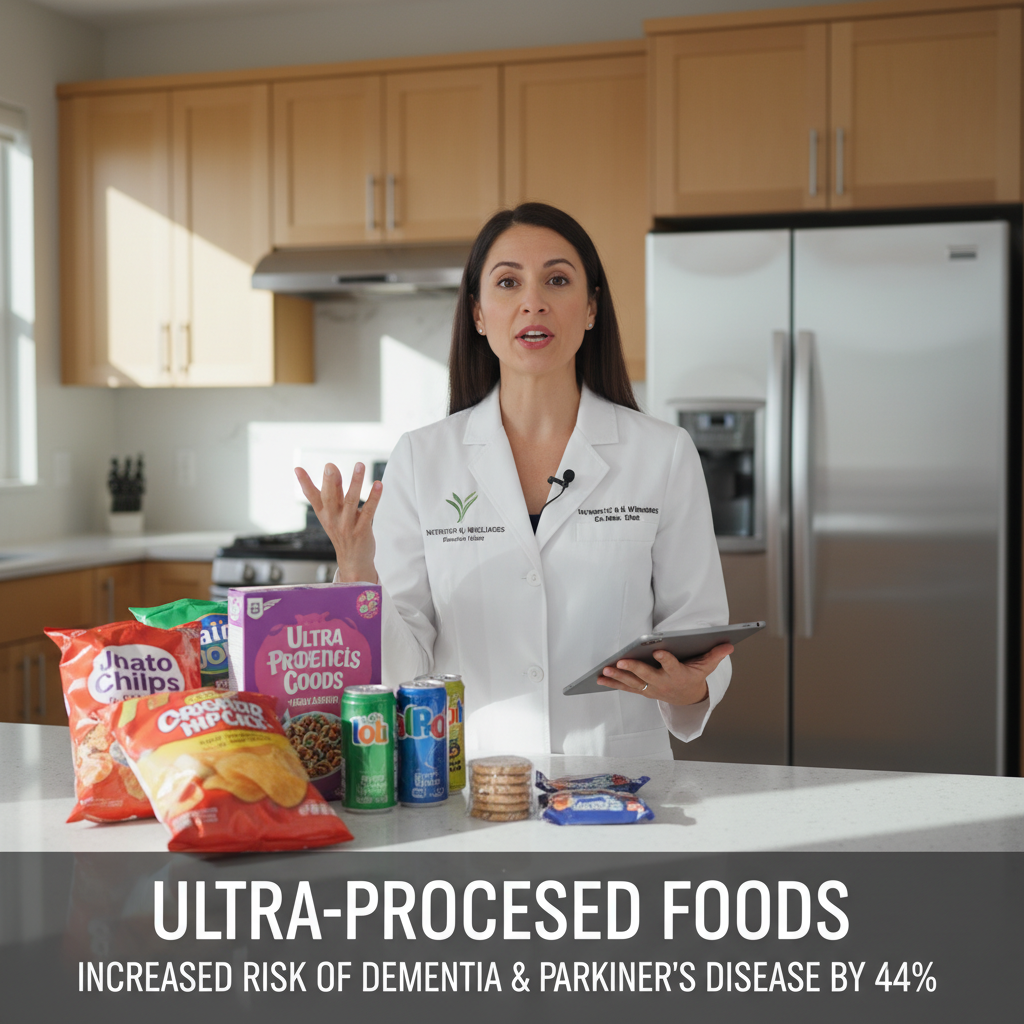

▲ 長期攝取超加工食品導致腦部健康下滑,營養師警告這是「沉默殺手」,失智等風險近年明顯增加。

各級機關與相關衛教單位積極推行「少加工、多天然」原則,校園也普遍導入營養午餐政策,減少學生攝取加工品的機會。民眾若能在平常飲食中多選擇新鮮蔬菜水果、全穀、堅果以及天然蛋白質來源,將大幅降低罹病機率。想更深入瞭解超加工食品對大腦健康的危害及最新研究,可延伸看營養師提醒超加工食品危害大腦健康 失智帕金森風險提高44%。

性別差異下的失智危機 精準營養成未來趨勢

隨人口迅速老化,失智症防治成為台灣及國際高度關心的議題。大型實證顯示,女性罹患阿茲海默症風險高於男性,與體內Omega-3脂肪酸,特別是DHA、EPA等健康脂質較低密切相關。女性荷爾蒙也對神經和脂質代謝有保護效果。

為因應這類「性別特異」的健康危機,台灣醫療界日益強調按性別、年齡、慢性病分層分流推動健康管理。專家呼籲銀髮女性要注重魚類、堅果、植物油的攝取,並安排定期營養篩檢。有關台灣女性失智比例增加與防治策略,可細看台灣高齡化下女性失智比率升 專家建議精準營養與早期篩檢防治。

最新飲食指南也力推多吃蔬果、全穀、豆類和適量堅果,避免過度依賴營養補充劑或無麩質飲食,更完整詳細內容可參考「外科醫師最新心臟健康飲食指南」。

深海魚營養與風險 並重飲食安全

「多吃魚頭好壯壯」幾乎是台灣家庭的口頭禪。深海魚富含Omega-3脂肪酸,有益心臟與大腦,是許多健康專家大力推薦的優質蛋白來源。不過醫學個案顯示,過量偏食單一深海魚類,特別是連皮食用或攝取內臟,容易累積重金屬,像是砷、汞或其他有害物質,對腎臟與長期健康造成威脅。一位台灣男子因長期天天吃深海魚,檢查發現砷超標,腎功能也受損,跟大家敲響警鐘。

專家再次強調,膳食平衡和食物來源多樣才是關鍵原則,魚肉攝取應與蔬菜、豆製品交替搭配,並且避免食用來源不明的魚類,盡量挑選少汙染、信譽良好的品牌。準備魚料理時,也可多落實徹底烹煮,少吃生魚片和魚皮。除此之外,特定節氣如白露前後(9月8日左右)氣溫變化明顯,是呼吸道和慢性病高風險期。近年多位專科醫師呼籲長者多注意血壓變動、氣喘復發,預防心臟負擔。

針對漢他病毒近期在北部出現病例,以及腸胃出血、重症等警訊,疾管署已呼籲落實「三不」防鼠措施保護健康。防疫、飲食、定期健康檢查皆不可忽視。更多慢性病防治和高齡健康策略,建議延伸閱讀台灣高齡化與慢性病升溫 專家建議疫苗接種與健康飲食管理。

民眾可搭配每餐多攝取十字花科蔬菜、像是高麗菜(被稱為「蔬菜界的胃藥」),有利於消化、護胃、抗癌,醫師還推薦生吃更完整保留營養成分。更多健康蔬菜效益詳見「高麗菜功效全攻略」。